──制度・不安・自己理解…“3つの壁”を乗り越える方法

「副業、興味はあるんだけどね……」

そんな言葉を耳にすることは、最近ではほとんどなくなった。

副業する人は、すでに動き出している。一方で、動けないまま立ち止まっている人は、言葉にすらできず、心の奥にしまい込んでいるかもしれない。

「うちの会社、原則禁止なんだよね」と口を閉ざす人もいれば、

「副業は自由だけど、何をしたらいいか分からない」と戸惑っている人もいる。

あるいは、「申請すればOKだけど、言い出しにくくて」と言って、そっとため息をつく人も。

副業にまつわる話は、いつだって“ひそやか”だ。

たぶんそれは、会社や上司、同僚との関係性に微妙な緊張感があるテーマだからだと思う。

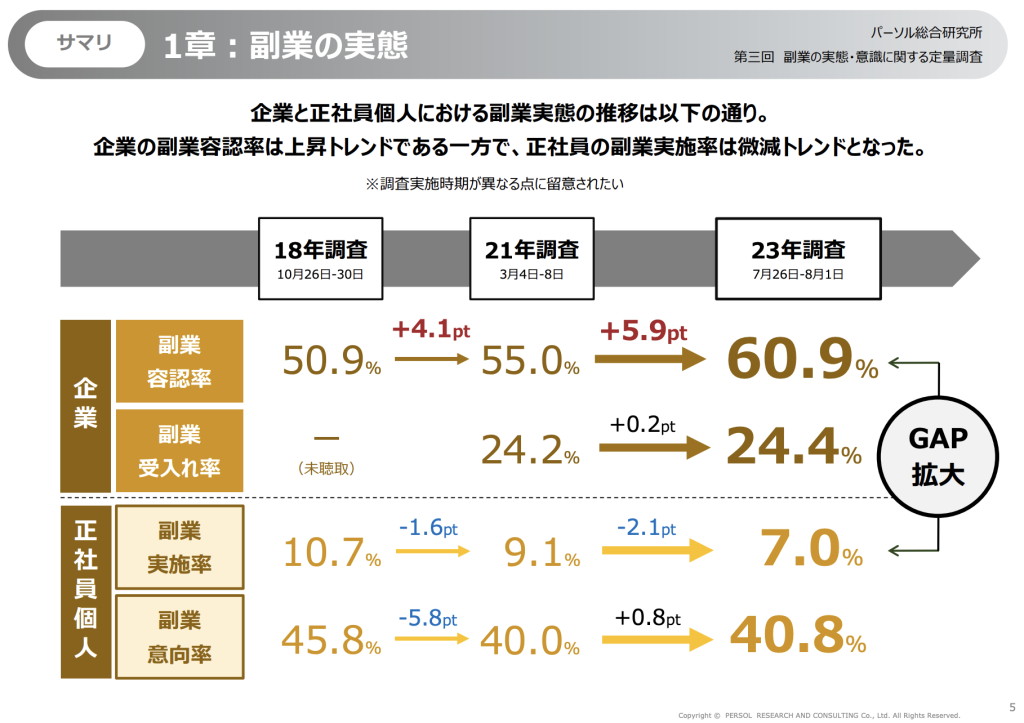

パーソル総合研究所の「第三回 副業の実態・意識に関する定量調査(2023)」によれば、副業をしていない正社員のうち、「副業をしたい」と考えている人は40.8%にものぼる。しかし、実際に副業をしている正社員はわずか7.0%。

関心の高さに比べて、行動に移せていない人がこれほど多いことに、あらためて考えさせられる。

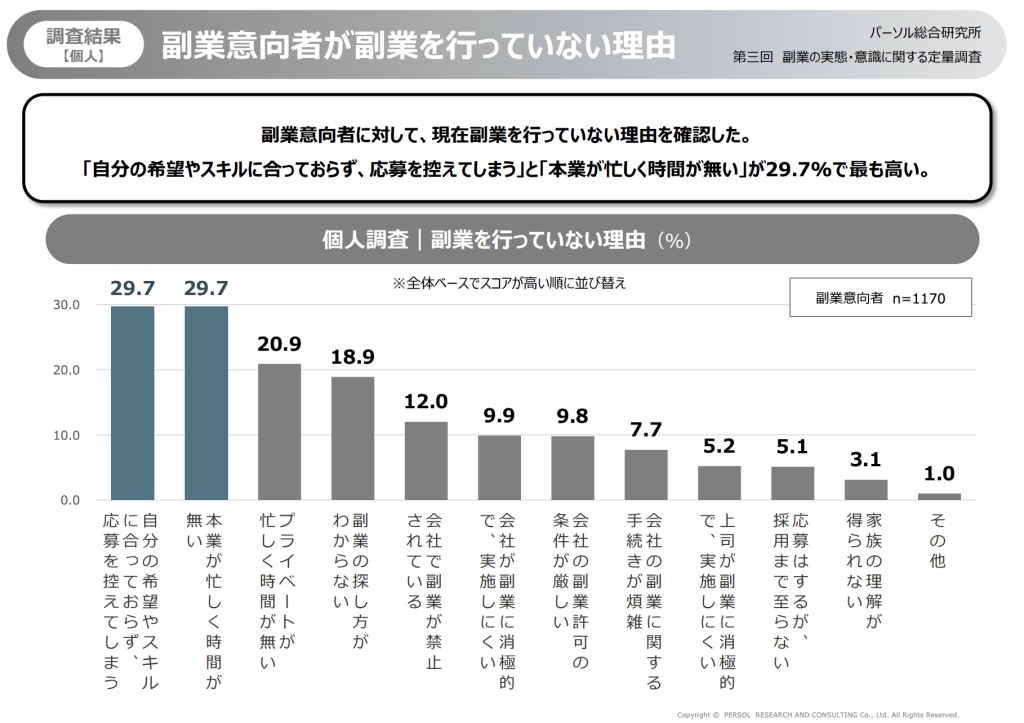

調査によると、副業意向はあるが実行していない理由として最も多かったのは、

「自分の希望やスキルに合っておらず、応募を控えてしまう(29.7%)」、

そして同率で「本業が忙しく時間がない(29.7%)」という回答だった。

ほかにも、「副業の探し方がわからない(18.9%)」「会社で副業が禁止されている(12.0%)」といった声が続く。

つまり、多くの人が“副業をしたい気持ちはある”にもかかわらず、

「自分に合った副業が見つからない」「応募するには自信が持てない」「本業が忙しくて踏み出せない」など、行動に移す前の“心理的ハードル”や、“自分に何ができるのか分からない”という不安が、踏み出す一歩を妨げている──それが、いまのリアルだ。

もしあなたが「どうしても一歩が踏み出せない」と感じているなら、

そんな気持ちを少しでも軽くするために、僕たちが大切にしている3つの視点をお伝えしたい。

副業が禁止されている会社にいても、

許可申請の空気に気後れしていても、

「自分には何ができるんだろう」と迷っている段階でも、

外に向かって一歩を踏み出す方法は、きっとある。

この文章は、副業のノウハウを並べるためのものじゃない。

「もしかしたら、自分も何か始められるかもしれない」──

そんな感覚を、心のどこかで持ち続けているあなたと、一緒に考えていくためのものだ。

※このコラムでは「副業禁止の会社」など、制度上の文脈では一般的な「副業」という言葉を使いつつ、本来の意図としては、収入に限らず“会社の外にもう一つ以上の軸をもつこと”を広義の「複業」として扱っています。

第1章:「副業禁止」の会社でも、“正々堂々”と始められる複業のかたち(処方箋①)

「副業、やってみたいんですよね。できれば、月に3万円くらい稼げたら……」

そんな声を聞くことがある。たしかに、収入の柱が増えることは魅力的だ。

でも、僕はいつも少しだけ立ち止まって、問い返したくなる。

「その3万円、いますぐ“現金”で手元に必要なんですか?」と。

もちろん、目の前の生活費や教育費で切実なケースもあるだろう。

でも、多くの人は、そうした差し迫った事情ではなく、漠然とした“将来の不安”や“今の働き方への違和感”から副業に関心を持っている。

だったら、こう考えてみてはどうだろう?

「今すぐキャッシュに換えなくても、未来の可能性につながる活動はできる」と。

“いますぐ稼ぐ”から自由になってみる

副業を「副収入の手段」と定義すると、すぐに「うちは会社が禁止していて…」という話になる。実際、多くの企業の就業規則では、報酬が発生する社外での活動に対して「事前の申請・許可」を求めている。

ここで一度、「副業とは何か」という定義について整理しておこう。

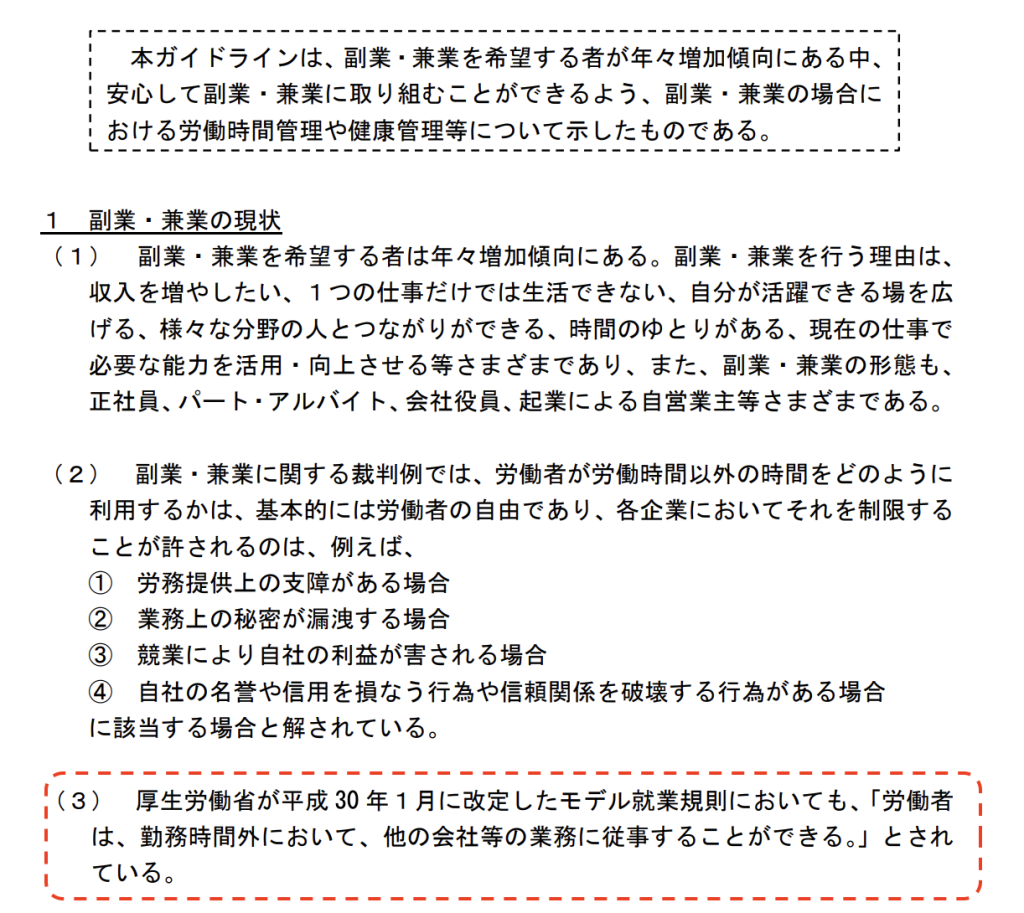

まず大前提として、副業について法律上の明確な定義は存在しない。

ただし、厚生労働省が示す「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)では、次のような記載がある。

「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」

つまり、公的文書において副業とは「本業以外の時間に、別の組織に労務を提供すること」として捉えられている。

また、一般的な理解としては、

「本業以外に自分の労働時間を使って金銭報酬を得る行為」

が副業とされるケースが多い。

この「金銭報酬の有無」が、副業か否かを分ける大きな境界線と見なされており、企業の副業規定も、この点を主な判断基準として採用している場合がある。

実際、ごく一部の企業では「金銭報酬の有無にかかわらず、業務を提供した時点で副業に該当する」と定めているが、多くの企業では「金銭報酬の発生」を判断基準としている。

じゃあ、「報酬をあとで受け取る」ってどう?

ここで、ひとつの発想の転換がある。

「いまは無報酬で価値を提供しておき、報酬は“あとで”受け取る」というやり方だ。

たとえば──

- note(ブログ)で経験やナレッジを公開して、反応を見てみる

- 友人のプロジェクトに協力して、スキルを“見せておく”

- コミュニティに参加して、貢献を“積み上げておく”

それらが“いますぐ”お金になるとは限らない。

でも、一定の信頼や実績を重ねていくことで、半年後・1年後に依頼やオファーというかたちで“返ってくる”ことは珍しくない。

これを「副業じゃない」と言い切れるか?──それは難しい。

でも、少なくとも、「報酬を得ていない」という事実がある以上、企業の副業規定に抵触するリスクは低い。言ってしまえば、“合法的に仕込める複業の芽”なのだ。

「すぐ稼ぐ」より「ゆっくり仕込む」戦略を

副業の話になると、つい「マネタイズ」や「収益化」という言葉が先行しがちだ。

でも、複業という生き方を中長期的に捉えるなら、いまは金銭に換えない選択肢も、立派な一手である。

- 「価値」は先に渡しておいて、報酬は本業を退職したあとにゆっくり受け取る

- 本業があるうちに、“市場との接点”を試しておく

- 報酬の発生しない活動を、“未来の自分への投資”と捉える

そんなふうに考えてみると、「副業禁止だからできない」という壁は、少し違った風景に見えてくる。

複業は、いますぐキャッシュを得る手段ではなく、

未来の自分に“投資する”行為と捉え直す。

いまは無償で動く。その貸しが、いつか利息をつけて返ってくるとしたら?

そんな柔らかく、そして抜け目のない複業戦略があってもいいと思うのだ。

第2章:むしろ“忠誠心”を示す副業とは?(処方箋②)

「副業って、会社にバレたらヤバいんでしょ?」

そう思って、最初から“やらない”と決めてしまっている人も少なくない。

確かに、副業が就業規則で禁止されていたり、明確な申請フローが定められていたりする場合、軽はずみに動くことはリスクが伴う。けれど、「何もやらない」という選択だけが“誠実さ”を示す手段なのだろうか?

僕はむしろ、“会社のためになる副業”があってもいいと考えている。

たとえば、企画職の人が、社外のイベント運営に参加して、限られた予算でのプロジェクトマネジメント力を磨く。

人事職の人が、地方のNPOで学生のキャリア支援に関わるなかで、経済的困難や家庭事情、障害・LGBTQなど、さまざまな背景を持つ若者と向き合い、ダイバーシティへの理解を深めていった。

営業職の人が、休日にクラフトビールの店頭販売を経験し、エンドユーザーの購買心理を肌で感じる。

あるいは、システム会社でプログラマーとして働く人が、これからシステムエンジニアへのキャリアアップを目指す場合。顧客との対話力やファシリテーションスキルが求められるようになるが、そうした経験が社内では積みにくいこともある。そこで、地域の市民団体やNPOなど、対話を重視する場に飛び込み、会議のファシリテーター役を引き受けてみる。

こうした社外での経験の積み重ねは、決して会社への“裏切り”ではない。むしろ、自分を磨く“修行”であり、いずれ会社に還元されていく種まきなのだ。

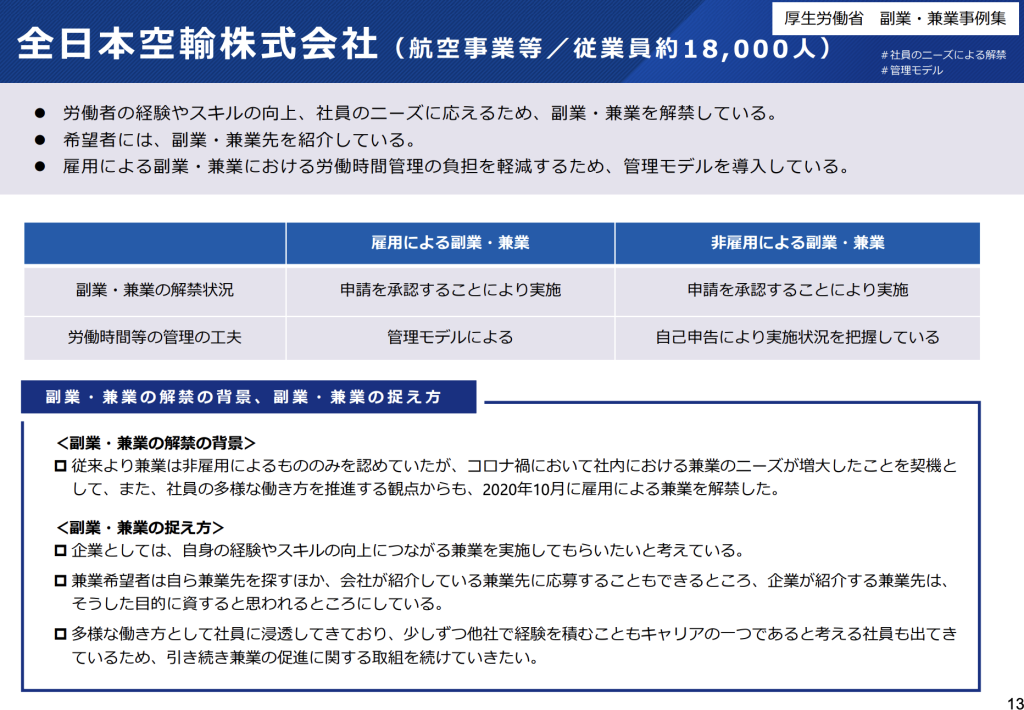

実際、大企業でもそうした姿勢を後押しする動きが始まっている。

しかもその多くは、厚生労働省が公表している副業・兼業事例集にも掲載されており、「国が注目する実践例」として紹介されている。

たとえば、全日本空輸(ANA)は「社員の経験やスキルの向上につながる副業を積極的に支援したい」と明言し、2020年に副業・兼業を解禁。副業希望者には会社が紹介先を提供することもあり、「社員の多様な働き方を推進する観点」から取り組みを進めている。

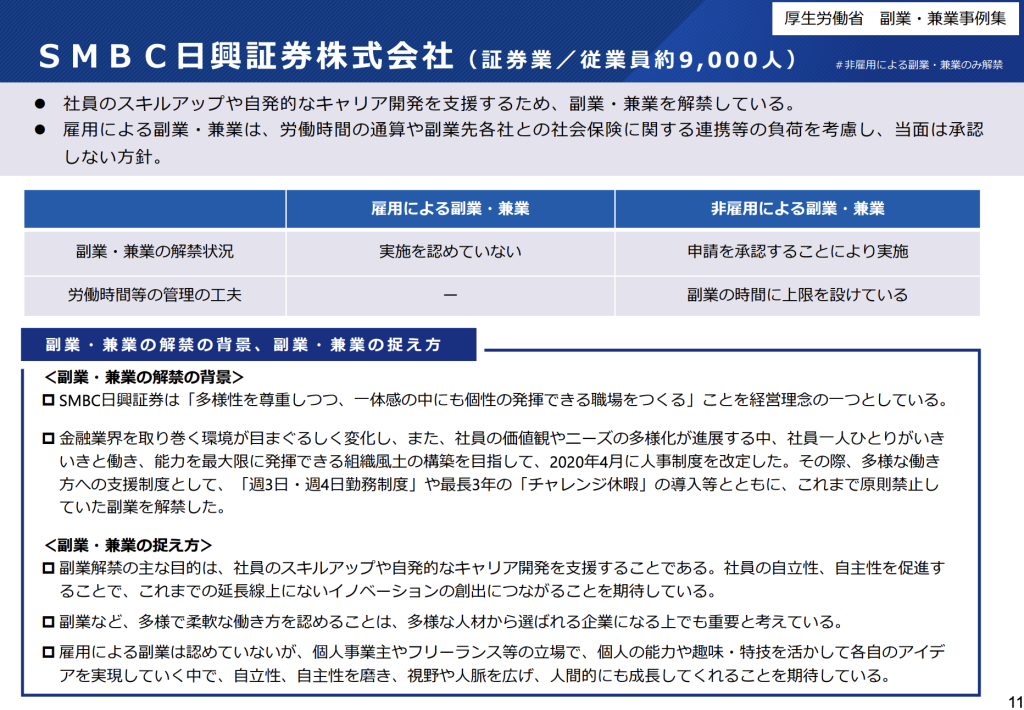

また、SMBC日興証券も同様に、「社員のスキルアップやキャリア形成を後押しする手段としての副業」を制度化し、社員の“自立性・自律性”を促す一手として位置づけている。

こうした動きの背景には、“キャリアは会社が用意するもの”から“自ら築くもの”へという時代のシフトがある。

副業は、かつて「やりたいことを押し殺して働く日々」から抜け出すための“逃げ道”と見なされていた。けれど今では、ずっと我慢してきた気持ちを解放し、自由にしてあげる行為として意味づけが変わってきている。自分らしさを少しずつ取り戻すために、あえて外に出る人が増えているのだ。

また、note(ブログ)上でも個人の実体験として、副業経験が本業に好影響を与えたという声が見受けられる。

「副業を始めてから、働き方に対する考え方が大きく変わった。

きっかけは、「今のスキルって、本当に通用するのかな?」という、ふとした不安だった。

最初は、収入の足しになればいいなという軽い気持ちで始めた副業。けれど、実際にやってみると「会社では得られなかった学び」が次々と押し寄せてきた。(中略)

こういった副業での学びを本業に持ち帰った結果、社内の評価も少しずつ変わっていった。上司から「提案の仕方がうまくなったね」と言われたり、チームの中で頼られる存在になったり。副業で得た視点やスキルが、本業でもしっかり活き始めたのだ。」

引用元:https://note.com/t_nakamura_dx/n/nb4ce0d5c914b

副業とは「自分を試す機会」を自らの手でつくりにいく行為であり、その積み重ねが、結果的に職場での存在感を高める。

つまり、“会社に迷惑をかけない”ことだけが忠誠心ではない。“会社に貢献する力を外で鍛える”という逆張りの忠誠も、これからの時代には堂々と語っていい。

第3章:「何がしたいか分からない」人が最初にやるべきこと(処方箋③)

僕自身、30代のある時期、まるで“恋に落ちた”かのように、複業活動にのめり込んでいた。

NPOのプロボノ、スタートアップ企業のマーケティング支援、複業コミュニティへの参加、イベント運営──時間の許す限り、手当たり次第に声がかかるものには全部応えた。朝は始業前の7:30に喫茶店で複業ミーティング。夜は終電近くまで別のプロジェクトに関わる。

カレンダーがぎっしり埋まっていくことが、まるで“自分の可能性が広がっている証拠”のように思えた。

──いま振り返れば、あの働き方はまさに「モーレツ会社員」の複業版だった。

「なんでもかんでも」受けていたのは、暇が怖かったからではない。

自分の可能性に賭けたかった。複業活動に、希望を託していた。

いま思えば、あの頃の僕は“複業に恋していた”のかもしれない。

だが、ある日、親しい友人にこう言われて、膝から崩れ落ちそうになった。

「色々忙しくやってる割には、何も結果でてないね。」

図星だった。

僕は、動いていた。とにかく動いていた。けれど、自分が何を求めているのかは、実は何ひとつ言語化できていなかった。

今なら、あのときの自分にこう言うだろう。

「体力があるうちは、がむしゃらにやってもいい。だけど、その熱量を“狙ったところ”に投下できるように、先に“自分の取扱説明書”をつくっておこう」──と。

がんばってるのに、なぜか空回る──それ、自己理解が足りてません

がんばってるのに、なぜか空回る──それ、自己理解が足りてません

複業を軌道に乗せる──それはつまり、自分の限られた時間と体力、知的エネルギーを、 どこにどう投下するか?という資源配分の最適化の営みである。

そのためには、「自己理解」という名の設計図がどうしても必要になる。

僕たちギルドが開発した【40歳からの自分発見塾】では、この設計図を描くために、5つのステップを用意している。

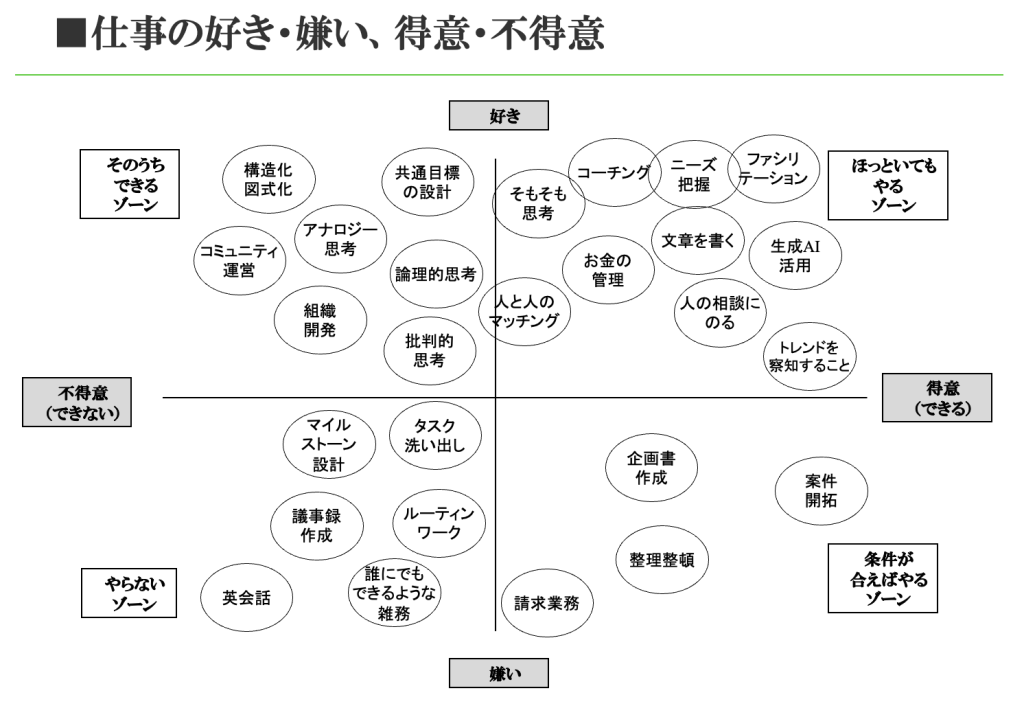

ステップ1:好き/嫌い、得意/不得意の棚卸しをする

とにかく最初は、泥臭くても自分の“使用説明書”をつくるところから始める。

この作業に近道はない。必要なのは、感情と行動の両方を思い出しながら、 どんな仕事にエネルギーを奪われ、どんな作業に時間を忘れるかを棚卸ししていくことだ。

たとえば、次のようなシートを用意して書き出す。

このプロセスを通して、「やっていて疲弊するけど評価される仕事」や「楽しいけど苦手な仕事」も浮き彫りになる。

でも、本当に注目すべきはそこではない。

僕がいちばん大事にしているのは──「好き」かつ「得意」、この両方が重なる“ゴールデンゾーン”だ。

ここは、他の誰かに強制されることもなく、放っておいても自分が勝手に熱中してしまう領域。しかも、そのアウトプットが人から感謝されたり、報酬につながる可能性すらある、最強の“自己資本投資先”である。

たとえば、「人の話を聴くのが好き」で「それを論理的に整理するのが得意」なら──それは立派なコンサル的価値を持つかもしれない。

逆に、「得意だけど好きじゃない」仕事ばかりに時間を割いていると、知らず知らずのうちに“複業疲労症候群”に陥る危険がある。(その典型例が、かつての僕だ。評価されているのに、なぜか虚しい──あの感覚、忘れられない)

だからこそ、「好き×得意」の交差点を意識的に探し出す。それが、自己理解ワークにおける“最大の宝探し”なのだ。

これは後の“仕事の棚卸し”にも効いてくる、重要な第一歩なのだ。

もっと言えば──「自分にしかできない仕事」と「誰かに任せられる仕事」とを意識的に切り分けるための準備運動である。

たとえば、「嫌い/不得意」だけど頑張ってやっている作業があれば、それは真っ先に“外注候補”として浮上してくる。

自分の時間とエネルギーを「好き/得意」な仕事に集中させるためには、自分がやらない仕事をどう切り分け、誰に委ねるかという戦略的な設計が必要だ。

つまり、ここでの棚卸しは単なる自己理解にとどまらず──

“誰とチームを組むべきか?”という協働のヒントにもつながっていくのだ。

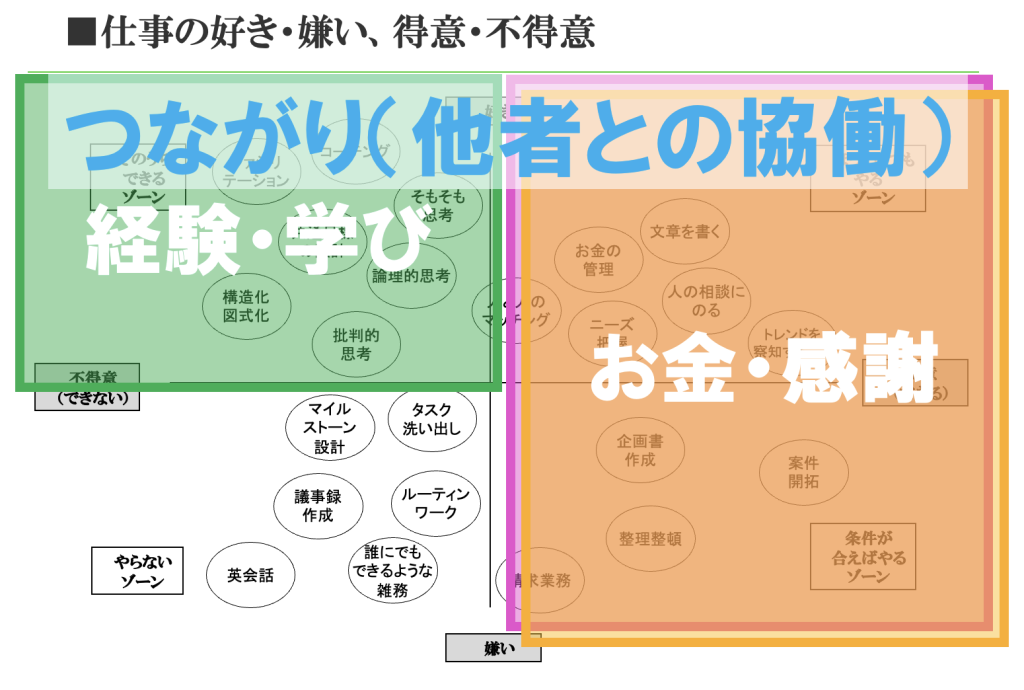

ステップ2:複業の目的を明確にする

これは意外と見落とされがちだ。

「お金がほしい」「成長したい」「感謝されたい」「仲間とつながりたい」──複業に求めるものは人それぞれだが、 目的が曖昧なまま走り出すと、目の前のタスクに引きずられて迷子になる。

この目的意識を4つに整理するだけで、時間の使い方も変わる。

- お金:得意なことを換金する活動

- 感謝:得意なことを社会に還元する活動

- 経験・学び:やりたいことを”できる”に昇華する活動

- つながり:誰かとともに創り出す活動

この“4つの目的”を意識するだけで、時間の使い方も、人との関わり方も、まるで違ってくる。これらは、単なるラベリングではない。

それは、自分という“資源”の投下先を見極めるための意思決定の軸であり、複業という旅の羅針盤でもある。

──たとえば、「経験・学び」の目的で僕が選んだのは、「人の意欲に火をつける現場」だった。

僕はずっとマーケティング/プロモーション領域でキャリアを積んできた。

だから、人事──とくにモチベーションを高めたり、チームをつくったりするような領域とはまったく無縁だった。

でも、あるとき気づいた。

マーケティング施策が機能するかどうかは、意欲あるチームがいるかどうかで決まる。

どんなに素晴らしい戦略があっても、それを動かすのは“人”だ、と。

そこで僕は、会社の外──たしかNPOだったと記憶している──で、意図的にそういう役割に手を挙げた。

人のやる気を引き出したり、場づくりをしたり、仲間の変化を支えたり。

それは本業では絶対に任されないことだったけれど、やってみたら不思議と面白く、手応えがあった。

──これがまさに、「やりたい」を「できる」に変えていくプロセスだった。

このように、「経験・学び」の目的をもって複業に向き合うと、活動そのものが“自分の器を広げる場”に変わる。

それは「成果を出す場」ではなく、「自分が育っていく場」なのだ。

目的が違えば、取り組むべき内容も、人との関わり方も、日々の過ごし方も変わってくる。

ここをあいまいにしたままでは、時間も体力も、そしてせっかくの挑戦意欲も、あっという間に浪費されてしまう。

だからこそ最初に、自分にこう問いかけてほしい。

「自分はこの複業に、何を求めているのか?」

この問いに対する答えが、複業という旅の“座標軸”になる。

ステップ3:経験をコンテンツ化する──「自分の物語を武器に変える」

これは言い換えれば、自分のこれまでの経験に“意味の筋道”を与え、それを他者にとって価値ある「ストーリー」として再構築する作業である。

そのとき鍵となるのが、起承転結の視点だ。

- 起:どんな背景や動機で始めたのか?(きっかけ/原体験)

- 承:何に取り組み、どんな努力をしてきたか?(挑戦/工夫/継続)

- 転:どんな壁や転機があり、どう乗り越えたか?(試練/失敗/学び)

- 結:そこから何を得たか?何ができるようになったか?(成果/変化/価値)

たとえば、以前僕が関わった鹿児島のお茶屋さんのケース

起:出会いは、コロナ禍で喘ぐ地方の現場だった。

「コロナで売上が激減してしまって……どうにかネットで売れるようになりたいんです」

そんな相談を、鹿児島のとある老舗お茶屋さんから受けたのが始まりだった。店頭販売が主力だったこのお店にとって、パンデミックはまさに死活問題だった。

承:でも、最初にぶつかったのは“ズレた課題設定”だった。

お茶屋さんの依頼内容は、「ネット販売の施策をプロに外注したい」というもの。確かに、その手は早いかもしれない。だが、僕の中で警鐘が鳴った。

──「外注しても、社内にノウハウが残らない」

──「費用がかかるだけで、利益が出ない構造になる」

──「なにより“売れる理由”が社内に蓄積されないままになる」

そこで僕は、“魚を与える”のではなく“魚の釣り方を教える”方向に舵を切った。

「自分たちの手で、マーケティングのPDCAを回していけるようになりませんか?」

そう問いかけた瞬間から、プロジェクトの本質が変わった。

転:現場で起きた“変化の連鎖”

最初は戸惑っていたスタッフも、少しずつツールの使い方を覚え、Google Analyticsを自在に読み解くようになった。マーケティングの基本構造を理解し、計画→実行→振り返りの流れがチームに根づいていった。

特に印象的だったのは、店頭販売しか経験のなかった若手スタッフが、堂々とオンライン販売の戦略を語るようになったことだ。これは、ただ“売れた”という数字以上の意味があった。

結:複業が「物語」になった瞬間

結果的に、僕はこのプロジェクトを通じて「ローカルプロジェクトの実績」を積むことができた。だが、それ以上に得たのは、“第二の居場所”のような感覚だ。

ローカルは決して「楽」ではない。むしろ、都市よりもよほどマネジメント力が問われる。自分の発言が経営を左右する。その責任の重さが、自分の成長にも直結した。

つまりこの経験は、単なる「支援」ではなかった。自分の物語が、誰かの課題解決に役立つという“再発見”だったのだ。

このように、単なる作業やスキルの提供ではなく、「なぜそれをやったのか」「どう感じたのか」「何が変わったのか」という一連の流れを言語化しておくことで、あなたの“経験”は市場における「信頼の物語」となる。

まずは、1つ。小さくていい。あなた自身の“起承転結”を、誰かに語ってみよう。そこから、複業のストーリーは始まる。

ステップ4:時間を「創出」する

時間は、どこかから“見つかる”ものではない。

意識的に“つくる”ものだ。

複業がうまくいかない人の多くは、「時間が足りない」のではなく、

「どこにエネルギーを投下すべきか」が不明確なまま、時間を浪費してしまっている。

とくに気をつけたいのは、「なんとなく忙しい」という感覚に支配されることだ。

だから、まずやるべきは──今の時間の使い方を“4象限”で棚卸しすること。

- 第①象限:緊急かつ重要──たとえば締切間近の本業タスクや家庭の緊急対応。

- 第②象限:緊急ではないが重要──将来の複業、スキルアップ、人間関係の育成など。

- 第③象限:緊急だけど重要ではない──即レスを求めるクライアント対応、意味の薄い会議、雑務。

- 第④象限:緊急でも重要でもない──無目的なSNSウォッチ、ダラダラTV、惰性の習慣。

多くの人が、実は第③象限(緊急だが重要ではないこと)にエネルギーを奪われている。

そして、もっとも創造性が発揮される第②象限(緊急でないけど重要なこと)が、いつも後回しになっている。

まずは、そこに“メスを入れる”。

- 「それ、本当に今日やる必要ある?」

- 「自分がやるべき?誰かに任せられない?」

- 「その習慣、もう手放してもいいのでは?」

そうやって、時間の“異常値”を炙り出し、少しずつ予定の余白をつくっていく。

「時間がないからできない」のではない。

「余白がないスケジュールを、自分でつくってしまっている」だけかもしれない。

ステップ5:バッターボックスに立つ

最後はここに尽きる。

どれだけ棚卸しをしても、どれだけ準備をしても、 “打席に立たなければバットは振れない”。

一流のプロ野球選手ですら、打率はせいぜい3割。 最初の一打席で結果を出そうとするほうが無謀だ。僕なんか、最初の10打席は全部空振りだった。それでも構わない。大事なのは、立ち続けること。振り続けること。

たった1回でも当たれば、それは“次につながる物語”になるからだ。

大事なのは、まずバッターボックスに立つこと。

この5つのステップを、順番通りに完璧にやらなければいけないわけではない。 けれど、少なくとも「なんとなく始める」では、もったいない。

自己理解は、複業の準備体操ではない。

それは、自分という資本の再定義であり、人生の余白を設計し直すための知的行為なのだ。

だからこそ、僕はこう問いたい。

「あなたは、“いまのあなた”の強み・弱み・願いを、きちんと引き受けた上で、バッターボックスに立っていますか?」

第4章:その“安定”は、本当に永遠ですか?

「もし、明日から給料が止まったとして──あなたは、あと何ヶ月、生き延びられますか?」

そう問うと、多くの人はこう答える。

「まあ、貯金もあるし、2年くらいはなんとか…」

「うちは共働きだから、急には困らないかな…」

でも──本当の意味で、この問いにリアリティを持って答えられる人は少ない。

なぜなら多くの人が、「正社員という身分はほぼ永遠に続く」という幻想を、どこかで抱いているからだ。

それが幻想にすぎないという現実は、すでにそこかしこに現れている。

2025年5月12日、NHKは「日産自動車が国内外で約1万1,000人の追加削減を検討。トータルで約2万人規模、全従業員の15%が対象に」と報じた。

また2025年5月9日には、パナソニックHDが約1万人規模の人員削減を発表し、楠見社長自ら報酬40%カットで責任をとる構えを見せている。

早期退職制度は“セーフティネット”なのか?

こうしたリストラでは、退職金の上乗せなど、ある種の“救済措置”が講じられるケースも多い。実際、「数年分の生活資金が確保できるなら、むしろありがたい」と前向きに受け取る人もいるだろう。

だが──

その“安心”は本当に、長期的な人生のセーフティネットになっているのだろうか?

確かに一時的な資金的余裕は生まれる。だが、その先にはこんな現実が待っている。

- 中高年の再就職市場は、依然として厳しい

- 長年の職場での役割が突然消え、「居場所の喪失」に戸惑う人も多い

- 健康状態や家族事情によっては、再スタートすら切れない場合もある

しかも、そもそもこの制度は企業側の“自衛策”だ。

コスト圧縮とイメージダウンの回避を目的としたものに過ぎない。

つまり、会社から見れば“責任を果たした”という体裁を整える仕組みであり、

個人のその後の人生の質や充実まで保証するものでは決してないのだ。

単一収入源=リスク構造であるという視点

こうしてみると、「正社員=安定」「単一収入源でOK」という考え方自体が、

実は時代遅れのリスクへの向き合い方であることが見えてくる。

私たちは、気づかぬうちに会社に“資本構造”のすべてを預けてしまっている。

収入、時間、キャリア、社会的アイデンティティ──それらの全てを、ひとつの組織に依存している。

だからこそ、「複業」という考え方が重要になってくる。

それは、単にお金を稼ぐ手段ではない。

むしろ、“自分という資源”のポートフォリオを組み直し、

自分の人生の設計者として立ち戻るための方法論なのだ。

でも──そうは言っても、いざ「自分の人生を設計し直す」となると、途方に暮れることもある。一人で棚卸しをして、一人で問いを深めて、一人で決断する。

それは、誰にとっても簡単なことじゃない。

だからこそ、最後にひとつだけ、お伝えしておきたいこと。

エピローグ:火を灯し続けるために、必要なのは「仲間」だった

副業とは、

ただお金を稼ぐための手段ではなく、

これからの人生を「自分のものとして再び握り直す」営みだと思います。

でも──

バッターボックスに立つのは、想像以上に怖い。

自分の願いを言葉にするのは、思った以上に難しい。

そして何より、「一歩を踏み出すのは、結局ひとりか」と感じたとき、人は立ち止まってしまう。

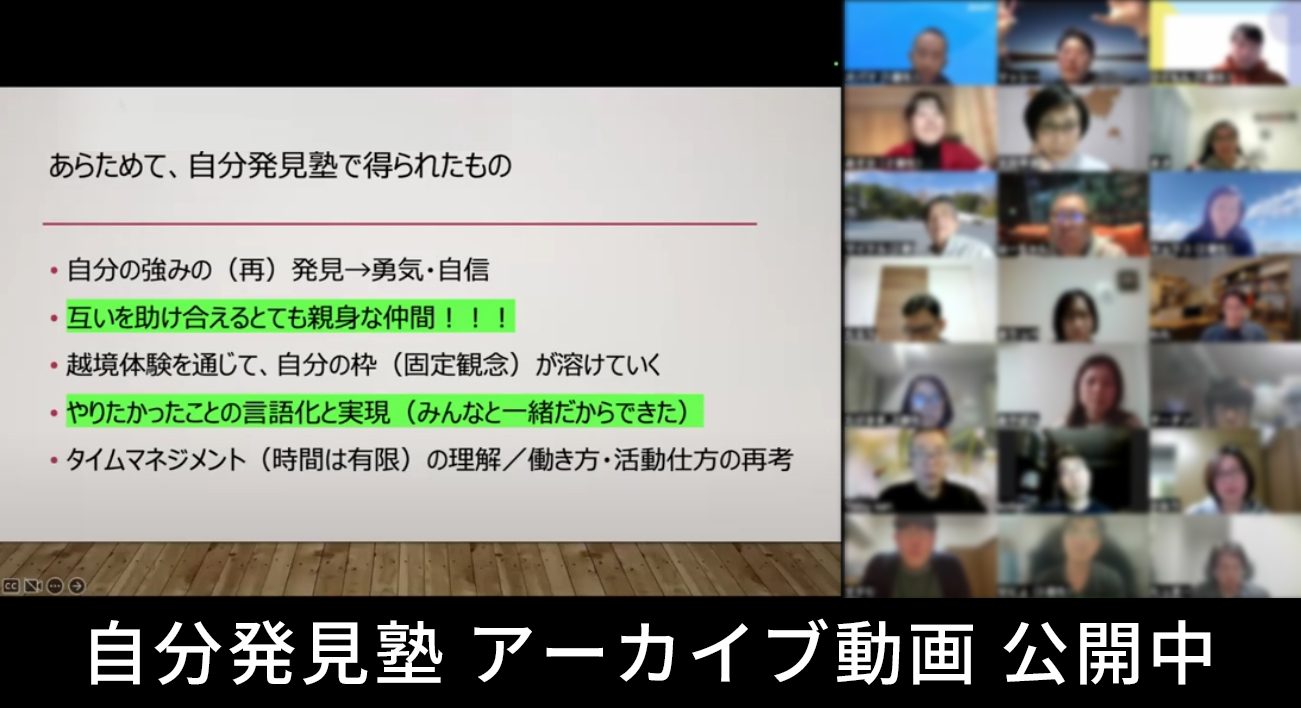

そんなとき僕自身が、何より支えられたのは“問いを語り合える仲間”の存在でした。

自分の迷いやモヤモヤを、

そのままの言葉で打ち明けられる相手がいること。

誰かの言葉が、自分の内側の火種をそっと揺らしてくれること。

そうして「このままでも、まだ進めるかもしれない」と思える瞬間が、人生にはある。

一人で“自己理解”をやり切るのではなく、

仲間と一緒に“問いを編んでいく”なかで、

自分のこれまでに意味を与え、これからの選択肢に光を当てる。

それこそが、僕が大切にしてきた「複業のかたち」であり、

そして、そんな時間を共有できる場所として、

僕たちは「40歳からの自分発見塾」という対話の場を開いています。

どんな未来を選ぶにしても、

まずはその火種を、自分自身の手で見つめ直してみてほしい。

そして願わくば、その火を囲む仲間たちと、言葉を交わしてみてほしい。

問いを持ったあなたのそばには、必ず、誰かがいる。

あなたが、その問いを大切にしているかぎり──

僕たちは、きっと見つけられる。

お知らせ

「40歳からの自分発見塾」第5期、まもなく開講予定です。

このコラムを読んでくださったあなたなら、 きっともうお気づきかもしれません。

「自分を理解すること」

「働き方を、自分の手に取り戻すこと」

「誰かと問いを交わすこと」

一人では難しいけれど、誰かと一緒なら、きっとできる。

そんな時間をかけて向き合う場が、【40歳からの自分発見塾】です。

現在、第5期の開講に向けて、8月下旬〜9月頃のスタートを予定しています。

もしご関心を持ってくださった方がいれば、 これまでの塾生の“リアルな声”をまとめたトークセッションのアーカイブ映像をご案内しています。

メールマガジンにご登録いただいた方には、登録特典として【40歳からの自分発見塾】アーカイブ動画の閲覧をプレゼントしています。

「これから、どう生きていこうか?」そんな問いが生まれたとき──【40歳からの自分発見塾】が思い出される場所であったなら、嬉しく思います。

※登録完了後、メールにてアーカイブ動画のリンクをご案内します。

現在、「40歳からの自分発見塾」の「2025年9月 第5期開講」が応募受付中です。

このコラムを読んでくださったあなたなら、 きっともうお気づきかもしれません。

「自分を理解すること」

「働き方を、自分の手に取り戻すこと」

「誰かと問いを交わすこと」

一人では難しいけれど、誰かと一緒なら、きっとできる。

そんな時間をかけて向き合う場が、【40歳からの自分発見塾】です。

本講義に先駆けて、無料のプレイベントを開講しています。

第5期の説明として、複数回講師や受講生OBとオンラインにてお話しする機会を設けています。

ご興味がある方是非ご参加ください。