インディペンデント・プロデューサーズ・ギルドを立ち上げた背景

現代社会が抱える最大の課題の一つは、資源の「分配」にある。資源とは、物的なものだけでなく、人的資源も含む。現在、様々な資源が偏在し、社会全体で適切に分配されていないことは明白だ。

多くの人々は、生産性を「生産能力を高めること」として捉える。確かに、技術革新やインフラの進化により、先進国では生産能力そのものは既に十分に高い水準に達している。それにもかかわらず、生産性の向上が依然として課題として残るのは、「分配」がうまくいっていないからである。

物的資源に目を向けると、この問題は明らかだ。フードロスはその代表例。賞味期限を過ぎた食品が大量に廃棄される一方で、同じ社会の中には食料不足や栄養失調に苦しむ人々がいる。あるいは空き家問題。都市部で空き家が増え続ける一方で、高額な家賃が原因で住居を確保できない人が増加している。これらは、物的資源が適切に分配されていない結果として生じている。

人的資源についても、分配がうまくいっていない。地方では深刻な人手不足が広がっている。総務省の統計によれば、地方の人口減少は加速度的に進行しており、多くの地域で労働力の確保に苦慮している。農林水産業といった一次産業だけでなく、小売業や飲食業、物流業から地域インフラの維持や公共サービスの提供にいたるまで、日常生活を支えるのに必要な人材も不足してきている。この結果、一部の地域では事業所の閉鎖や公共交通の運行削減、さらには地域そのものの存続が危ぶまれる状況に陥りつつある。

一方で、都市部、特に東京の大企業では、役割を持たず停滞する「社内失業者」と呼ばれる社員が多数存在している。この状況は、社員自身にとっても満足感を得られない不幸な環境を生み出し、企業にとっても期待する成果が得られない非効率的な状態を作り出す。

また、時間や場所の制約や、画一的な役割定義が理由で、条件に合わず役割が得られないといった状況も見受けられる。これら人的資源の偏りは、社会全体から見た機会損失も招いていて、「三方よし」の原則が崩れた状態だ。本人にとっても、企業にとっても、社会にとっても、不利益を生む構図。この不幸な状況を変え、「三方よし」を実現するには、適材適所の再定義と資源を最大限に活用する仕組みが必要だ。

その仕組みを担うのが、自律した職業人(Independent Producer)である。

リンダ・グラットンの著書『ライフ・シフト』では、人生100年時代を見据えた柔軟で自律的な働き方が提唱されている。その中で示される「エクスプローラー」や「ポートフォリオワーカー」といったモデルは、従来の雇用形態を超えた新しいキャリアのあり方を示唆している。

自律した職業人(Independent Producer)とは、この「ポートフォリオワーカー」をさらに進化させたあり方である。特定の組織や企業に依存せず、自分のスキルや経験を深く理解し、それを適切に社会へ還元する意志を持つ。

私たちインディペンデント・プロデューサーズ・ギルドは、このような自律した職業人を「養成」し、「連帯」を促進し、適切な「分配」の仕組みを構築することを使命として立ち上がった団体である。

MISSION

ミッション

持続可能な社会をつくりあげるために必要不可欠な『資源の分配』に技術革新をもたらし、

適切な分配の仕組みを構築すること。

VISION

ビジョン

だれもが『不完全な自分であっても、ありのまま社会とつながれる環境』をつくること。

VALUE

バリュー

・自由:自分を律する。弱さを認める。それが自由への道。

・責任:強制ではないからこそ、自ら決めたことをやり遂げる。

・解放:小欲に縛られず、大欲を解放する。個人の限界を解放する。

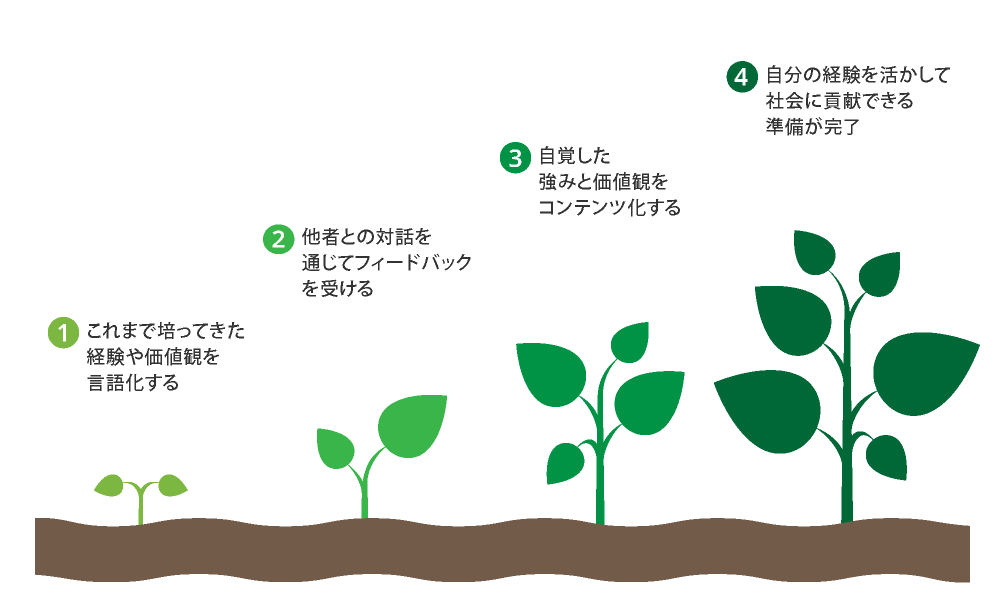

「養成」とは何か

私たちが考える「養成」とは、「教育=教え育てる」ことではない。むしろ、すでに個人が持っている能力を再認識し、適切に活用できる状態を作り出すプロセスである。

ミドル世代のビジネスパーソンは、これまでのキャリアにおいて、一定の教育やトレーニングを受けてきた経験がある。その上で、職場や社会の中で様々な実務経験を積むことで、暗黙知としてのスキルや知識を獲得している場合が多い。しかし、その一方で、これらの能力が体系化されておらず、自分自身で認識できていないことも少なくない。課題は「能力が不足していること」ではなく、「すでに持っている能力に気づいていない、あるいは活用できていないこと」にある。よって、養成の本質は「気づき」を引き出し、自分のスキルを適切に認識し、実際に活用でき る状態にすることにある。

能力とは、どこまでいっても相対的なものである。自分だけでその価値を完全に理解することは難しい。多くの場合、自分の能力の素晴らしさに気づくには、他者からのフィードバックが不可欠だ。この他者の視点こそが、自己理解を深め、能力を「活用できるもの」へと変える鍵となる。

そこで、私たちは「異能な他者との対話」を通じて、個人が自らのスキルに気づきをもたらす方法論を確立した。この対話は単なる意見交換ではない。それは、自分とは異なる視点や経験を持つ他者と関わることで、新しい気づきを得るプロセスである。異なる能力や視点に触れることで、自分の強みや価値が相対化され、初めてその全体像が見えてくる。

このアプローチは、従来の教育モデルとは一線を画す。私たちの目指す「養成」とは、すでに存在している資源を効率的に活用し、その価値を最大化するための手法である。

この手法を通じて、個人は自己理解を深め、自らの能力を社会に還元する準備を整える。これこそが、私たちが提唱する「養成」の本質である。

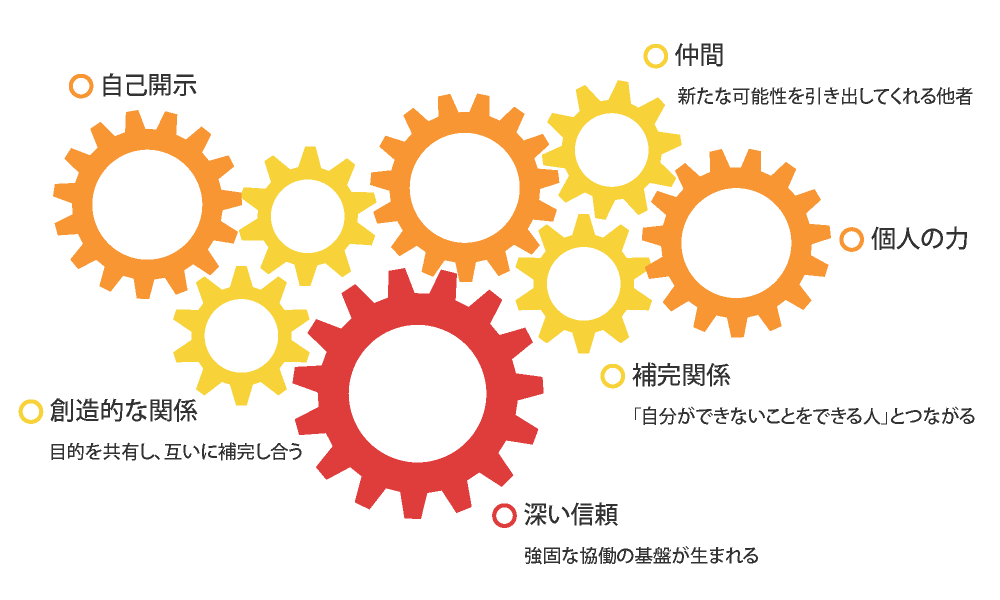

「連帯」とは何か

どれほど優れた能力を持っていても、個人には限界がある。もし自分の能力を超えるものを形にしたいと思うなら、あるいは、社会課題に対して解決策を見出したいと願うなら、個人の力だけでは不十分だという現実に直面することになる。解決策を実現するためには、自分の苦手や弱い部分を補完し、視点を広げ、新たな可能性を引き出してくれる他者=仲間が必要である。この仲間こそが、単なる協力者ではなく、共に創造するための「連帯」を築く存在となる。

さて、こうした仲間をどうやって見つければ良いのか?その答えは明確である。まず、自分のことを他者に知ってもらわなければならない。自分がやろうとしていること、自分ができること、そしてできないことを正直に示し、それに興味を持ち、共感してくれる人々を引き寄せることが第一歩となる。

「連帯」とは、個人が孤立せず、互いの補完関係を築き上げるプロセスである。その本質とは。一つには、「自分ができないことをできる人」とつながりを持つこと。もう一つは、自分の取り組みが他者にとっても価値あるものであると認識してもらうことである。この補完関係が確立されることで、個人の力を超えた成果が生まれる。この考え方を象徴するのが、サン=テグジュペリ著『星の王子さま』に登場する一節である。

「ぼくらは互いになくてはならない存在になる。きみはぼくにとって、世界でひとりだけの人になる。ぼくもきみにとって、世界で一匹だけのキツネになる。」

この言葉は、「連帯」の理想的な形を端的に表している。お互い、相手にとって唯一無二の存在となるとき、そこに深い信頼と強固な協働の基盤が生まれるのだ。それが、新たな価値を創造し、世界を変える原動力となる。

私たちは、「連帯」を単なる友情やつながりの延長ではなく、目的を共有し、互いに補完し合う「創造的な関係」として捉えている。 「創造的な関係」は、個人の可能性を最大化するだけでなく、社会全体の課題解決にも寄与する。「連帯」とは、未来を共に創るための最も重要な基盤なのである。

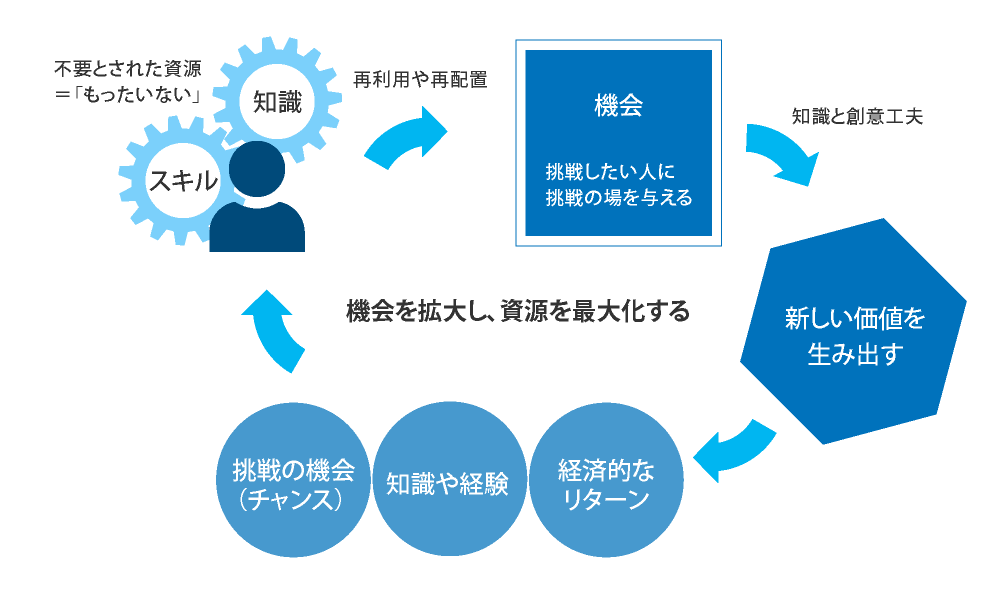

「分配」とは何か

分配とは、偏在する資源はもちろん、創出された価値を公平かつ適切に共有する仕組みを指す。わたしたちが適切に分配したい価値とは、単に経済的なリターンに留まらない。知識や経験、そして「挑戦の機会(チャンス)」がその中心にある。

現代社会において、機会の分配は最も重要な課題の一つである。挑戦したいという意欲を持ちながら、その機会を得られない人々が多く存在している。理由はさまざまだ。例えば、年齢制限。若い世代は可能性が評価されて機会を得やすい一方で、年齢を重ねた人々には挑戦の機会が閉ざされるケースが多い。また、本来であれば挑戦する中で学べるはずなのに、経験不足を理由にチャンスが奪われることも少なくない。さらに、身体的な制約や社会的偏見といった障壁が、挑戦の場を狭めている現状もある。これらの状況が続く限り、社会全体の成長は停滞する。なぜなら、潜在的な価値が発揮される場を奪われたままであることを意味するからだ。社会が不寛容であろうとも、私たちギルドは「機会」を広げ、すべての人に分配する道を模索し続ける。

偏在する資源に分配に関しても注目すべきであり、そのテーマは「もったいない」である。供給過剰な社会では現在、「不要」とされた資源が数多く存在する。まだ使えるはずの物品やスキルが、「もったいない」という文化的意識が薄れる中で浪費されている。一方で不足にあえぐ社会もあり、前述の通り、フードロスや空き家の問題がその代表例だ。そして、「もったいない」とされるのは物的資源だけではない。人材も同様である。適切に活用されていないスキルや知識は、社会全体にとって大きな機会損失となる。

私たちギルドは、この「もったいない」を解決するために、効果的な分配の仕組みを構築することを目指している。それは単なる再利用や再配置ではなく、知恵と創意工夫を用い、新たな価値を生み出す循環を作るという、本質的に偏在を解決するプロセスである。 ギルドによる分配とは。それは、挑戦したい人に挑戦の場を与え、不要とされた資源に新たな役割を見出し、社会全体の価値を最大化することである。この仕組みを通じて、私たちは「もったいない」という課題を価値創造の機会へと転換し、すべての人がその能力を発揮できる社会を実現していく。

MEMBER

メンバー紹介

服部 晃和

外資系システム大手でのシステムエンジニア経験、新規事業立案/実行支援のコンサルティング経験、メーカーのマーケティング支援の経験を経て、現在は食品のサブスクリプションサービス領域でマーケティング課題の分析に携わっています。顧客理解×構造化を中核スキルにしながら、マーケティング課題を分析することを強みにしています。

伊藤 あすか

大手エネルギー企業に勤務中。新規事業の研究開発(青バラ創出、医療用診断薬など)、新規事業開発(エネファーム普及、シニア見守りなど)を多く経験。現在は支店長として東京12区を担当し、自治体との共創により、脱炭素・レジリエンス・地域活性化などの地域課題解決に取り組んでいる。農学修士。プライベートではアマチュアオーケストラ企画運営の経験あり(10年間)。2023年から東京奈良県人会の理事。

田中 香

大学進学で上京、社会福祉を学んだ後、自治体職員となり長崎へ。親戚知人もいない長崎で結婚、出産そして離婚。一人で幼い息子を育てながらシングルマザーや障害者などさまざまな人々の支援に奔走する中で自分自身のライフスタイルと自己実現に疑問を抱くようになる。2018年地域包括ケア担当となり民間企業など様々な関係者と仕事する中で、福祉の枠を超えたウェルビーイングとは何か、地域コミュニティづくりへの関心が高まり、2021年退職。現在は通信教育事業で教員兼マネジメント職。社会福祉士、公認心理師、宮崎県出身。

小山 貴子

株式会社リクルート入社し、HR(求人) 事業部に 12 年間在籍。求人誌「ガテン」の営業からスタートし、個人事業主から上場企業まで 2,000 社を超える採用・教育研修業務に従事。その後、ベンチャー企業での人事業務を経て、社労士として独立14年。現在は自社運営、上場企業の非常勤役員、東京都の創業支援業務等に従事。100年企業や進化型組織の研究に携わり、「組織の環境整備」と「人の持つ能力の最大化」の実現をめざしている。

野村 圭司

30年一貫して人材ビジネスでの経験を積み、本業では「キャリア開発」を中心領域として様々な業界企業内のキャリア開発施策の立案と導入を手掛けており、従業員のキャリアウェルビーイング向上と人材開発上の組織や制度課題抽出に取り組んでいます。副業では「ファシリテーションコンサルタント(可視化の参謀)」として、コンセプト開発・ビジネスプラン言語化・経営者や個人の思考整理等の支援を行っています。

堀内 統彦

メガバンクにてマーケティングやオペレーション、プロジェクト管理など企画系業務を中心に経験。2019年より株式会社日ノ樹にて、また2024年7月からは独立して合同会社ミナシンカ代表として、経営者メンタリング、戦略・事業計画、ファイナンス・ファンドレイジング、マーケティング・営業、プロジェクト管理、組織・内部管理など幅広く、ベンチャー企業やNPOなど社会起業家支援、また地域活性化に取り組み。ペンシルバニア大学ウォートン校MBA。

倉増 京平

1979年大阪府生まれ。広告会社でマーケティングのキャリアを積み、数々のプロジェクトで価値創造に携わる中で、多様なスキルや経験が未来を切り拓く力になることを実感。2023年、自律した職業人(Independent Producer)の養成・連帯・分配を目的に、一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルドを設立。この団体は、持続可能な社会を実現するために必要な『資源の分配』に技術革新をもたらすことを目的としています。限られた資源を最適に分け合うためには、自律した職業人が主体的かつ責任を持ってその分配を行えることが鍵だと考えています。

宮岡 孝典

建築・不動産業界で建築3DCGやVR制作を手掛ける一方、SNS広告やWebマーケティングによる集客戦略の立案・実施、市場データを収集し分析を行う3Dクリエイター兼マーケター。これまでにグラフィックデザイン、Webデザイン・制作、UI・UX、アプリ・データベース開発など、多岐にわたるプロジェクトに携わり、つくることへの情熱を幅広く展開中。

地福 基泰

1993年3月 大阪府立大学大学院(現 大阪公立大学)工学研究科 電気工学専攻修了 1993年4月 大手通信会社入社 データ通信ソフトウェア開発業務に従事 1997年9月 ソフトウェア開発部門の分社に伴い新会社へ転籍 2006年10月以降 人材育成に関する企画、事業計画策定、情報セキュリティ統括等の業務に従事 2016年9月 東京工業大学大学院(現 東京科学大学)イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻修了 副業として、大手IoT企業CIOのリサーチ業務を支援

河村 直人

1964年東京生まれ。経営者として5社の代表を歴任し、上場も経験。30年以上にわたり、人材業界を中心に第一線で事業を牽引。常に「人の可能性を引き出すこと」に情熱を注ぎ、転職支援・人材育成・起業支援・幹部教育など、キャリアのあらゆる局面に寄り添う。 ビジネスの現場で得た実践知と、数多くの挫折や再起の経験をもとに、「対話」と「伴走」を軸とした本質的な支援を提供。現在は、20代〜60代まで、人生の節目にある多様な人々と共に歩みながら、「自分らしい働き方・生き方」を支えるメンターとして活動中。

髙橋 雄太

大手広告代理店にて、toC・toB向け新規サービス立ち上げに伴うビジネスモデル・コンセプト開発、プロダクトのUIUX開発、事業検証、PMF達成に向けた伴走支援、組織育成・運営支援の経験を経て、現在は、大手ITコンサルティングファームにて、ビジネス×テクノロジー×デザインをサービスの上流から下流まで一気通貫で支援しています。

嶋尾 かの子

地域・大学・企業の交差点で、キャリアデザインと組織開発を軸に人と価値の再編集を手がける。実践と研究の双方から、“働く”をアップデートする仕組みや場のプロデュースを行う。共感を起点に価値が循環するプロジェクトを企画し、地域や“はたらく”の未来に新しい選択肢を育てている。富山大学地域連携推進機構地域連携戦略室講師。日本マーケティング学会、日本ブランド経営学会理事。

鯨岡 浩子

小売業での勤務や中国を含む海外での経験を経て、ITエンジニアに転身。データの可視化や業務改善に携わってきた。出産を機に、限られた時間の中でどう生きたいかを真剣に考えるようになり、「時間の使い方を見直すこと」が大きなテーマに。現在は、育児と両立しながら、生成AIと時間設計の力で「やりたいことをあきらめない仕組みづくり」に取り組む。誰もが自分の意志で時間を使い、自分らしさを軸にした働き方を選べる社会の実現を目指している。生成AI × 時間効率化 コンサルタント。

PROFILE

団体概要

| 社名 | 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド |

| 設立 | 2023年2月28日 |

| 住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山一丁目 20 番 15 号 |

| 代表理事 | 倉増 京平 |

| 事業内容 | 人材開発 地域創生 |