『地方創生』という言葉には、どこか「都会から地方へ」与える側の視点が染みついている。

だが僕たちは、現場に立って気づいた。

ほんとうに地方に救われているのは、むしろ都市に生きる私たちのほうではないかと。

都市で役割を見失い、誰かに必要とされる実感を持てずにいた人たちが、地方の中小企業や地域の暮らしと出会うことで、もう一度“火”を灯していく。

誰かの名前を呼び、目の前の人に感謝され、自分の力が確かに届く場。

それが、地方にはある。

これは「地方を元気にする話」ではない。

自分を見失いかけた都市生活者が、地方というフィールドを通じて“人間性を取り戻す”という話だ。

第1章:縮小するニッポンの現実

「幸せな縮小」──。

そんな言葉が、いま日本の政策を語る文脈のなかで使われはじめている。

2025年5月、報道番組『報道1930』が特集したのは、地方創生政策10年の総括だった。

1.3兆円を超える予算が投じられ、人口減少に歯止めをかけようとしたこの10年。

だが、現実には何も変わらなかった。

若者の都市流出は止まらず、高齢化は加速し、地方の暮らしは静かに、確実に、すり減っている。

そこで出てきたのが、「幸せに縮小する」という考え方だ。

人口も経済規模も減少するのはもはや避けられない。

ならば、無理に増やそうとするのではなく、減ることを前提に、“幸福のかたち”をつくりなおそう──というわけである。

一見、現実的で穏やかな発想に見えるかもしれない。

だが、その言葉の裏側には、「もう手はない」という諦念のような空気が漂っている。

都市部では、また別の形で“縮小”が起きている。

それは人の“役割”の縮小だ。

会社のなかではすでに出世競争は終わり、若手からは距離を置かれ、家庭では親の介護が始まり、子育てはすでに手を離れつつある。

社会のなかで「自分の居場所」が目に見えて減っていく。

地方でも、都市でも、かたちは違えど同じことが起きているのかもしれない。

個人と地域が、同時に、静かに“存在感”を失っていく──。

そんな日本に、私たちは生きている。

けれど、だからこそ、問いたいのだ。

縮小するのが避けられないとしても、「このままでいい」とは思っていないのではないかと。

第2章:このままじゃ終われない、という直感

報道番組で語られる「縮小」という言葉は、たしかにこの国が抱える構造的な現実を正直に表現していた。

僕は朝のランニング中、たまたまその番組のアーカイブをAirPods越しに聴いていた。イヤホンから流れる「幸せな縮小」という言葉に、妙な違和感が残った。走りながら、心の奥に何か、ざらついたものが引っかかっていた。

走りながら思い出したのは、かつて一緒に働いていた仲間たちの顔だ。

責任感が強くて、優秀で、組織の中でずっと頑張ってきた人たち。

でも最近会うと、どこか疲れている。

「もう、やりきった感がある」とか、「今さら何かを始める年齢でもないし」と、そんなことを言う。

でも僕は、知っている。

彼らの中には、まだ火が残っている。

ただ、それを再び燃やす場所が見えなくなっているだけだ。

僕自身、いまは地方企業とともに働きながら、日々の仕事にやりがいと誇りを感じている。

けれど数年前、同じようにくすぶっていた時期があった。

どこかで、「もうこのまま、静かに終わっていくのかもしれない」と感じていた。

だからこそ思う。

これは、社会構造の話ではなく、生き方の話なのだ。

会社のなかで役職はあっても、役割に意味を感じられない。家庭では子育てが一段落し、親の介護が静かに始まる。

“誰かのために”働いてきた人生のなかで、「じゃあ自分のためには?」という問いが立ち上がってくる。

そんなふうに揺れている人が、今たくさんいる。

そして彼らは、心のどこかで感じているはずだ。

──このままじゃ、終われない。

ゆるやかに消耗していく人生ではなく、もう一度、誰かの力になり、感謝され、意味のある仕事に自分を使いたいと。僕はそう感じたし、今でも感じている。

この直感こそが、人生をもう一度“始める”ための第一歩になる。静かな違和感は、とても小さいけれど、たしかな希望の兆しなのだ。

第3章:ギルドという“問いかけ装置”

「じゃあ、自分は何がしたいんだろう?」

「どんなふうに生きていきたいんだろう?」

そんな問いを、僕は久しく忘れていた。

でも地方での仕事に身を置くうちに、自然とその問いがよみがえってきた。

そして、同じように揺れていた仲間たちと語り合うなかで、僕たちはひとつのシンプルな仮説にたどり着いた。

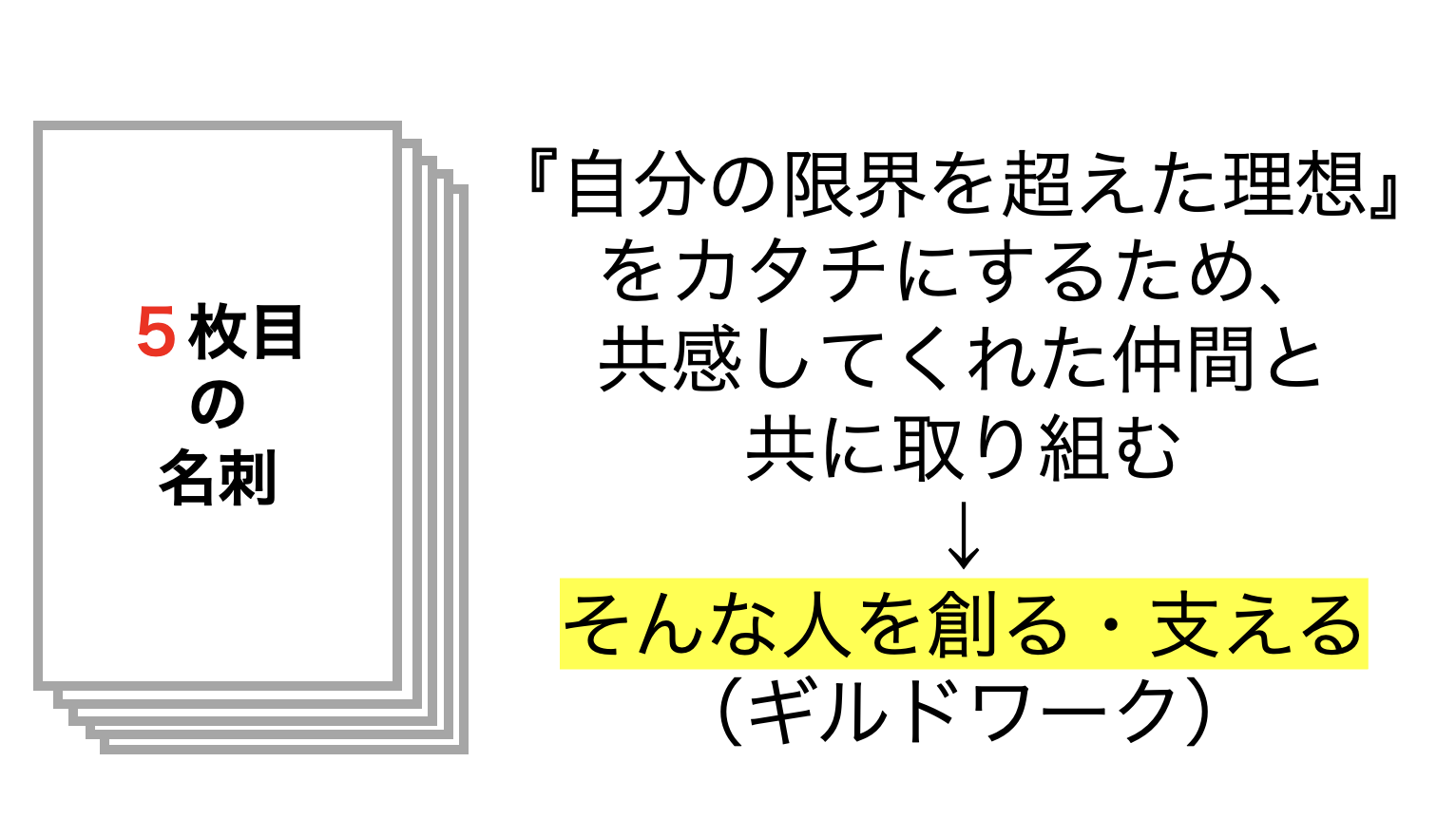

それが、“5枚の名刺”という考え方だ。

「2枚目の名刺」という言葉は、すでに世の中に広まりつつある。本業とは別にもうひとつの肩書きを持ち、NPO活動やプロボノ、週末起業などを通じて、自分の価値観や可能性を社会とつなげていく──。

とても素晴らしい考え方だと思う。僕自身も多くの刺激を受けた。

でも、僕たちはそこにひとつの問いを投げた。

「人の生き方って、もっと多層的なんじゃないか?」

そこで生まれたのが、「5枚の名刺」という考え方だった。

“5枚の名刺”とは:

- ライスワーク:生活収入を稼ぐ仕事

- サポートワーク:共感や関係性で誰かに貢献する仕事

- 勝負ワーク:自分の強みや経験で勝負する仕事

- リーダーワーク:理想や志に向かって仲間と挑戦する仕事

- ギルドワーク:人を支え、育て、仕組みをつくる仕事

会社を辞めるとか、独立するとか、そんな単純な話じゃない。むしろ、ひとりの人間が、同時に複数の“役割”を引き受けて生きていくという、これからの時代にふさわしい生き方の設計図なのだ。

「5枚の名刺」は、同時にすべてを持つことを求める考え方ではない。

人生の中で立ち上がってくる役割の“種類”を整理し、問い直すためのフレームである。 一つのプロジェクトが、人によってはサポートワークになり、ある人にとってはリーダーワークになることもある。 状況によって、名刺は重なり合い、揺れ動いていく。 すべてを持つ必要はない。けれど、自分が今どの役割に重心を置いているのかに気づくことで、次にどう生きていくかの選び方が変わってくる。

5つの役割のうち、僕たちが“根っこ”として意識しているのが⑤の「ギルドワーク」。

この役割は、理想に向かって挑戦する仲間、特にその旗を掲げて走ろうとするリーダーを支え、育み、ときに共に走ることに軸足を置いている。

リーダーワークは孤独だ。自分の限界を超えようとするその挑戦には、共感してくれる誰かの存在が不可欠になる。 ギルドワークとは、そんなリーダーの火が消えないように、そばで薪をくべ、風を送るような存在だ。 僕たちは、そうした「誰かの挑戦を“成立させる”力」をギルドワークと呼んでいる。

そして、ただ支えるだけでは終わらず、その挑戦が続いていくための仕組みごと共につくる。

ギルドワークとは、挑戦者が挑戦し続けられる社会を、足元から整えていく仕事だ。

それは見えにくいし、評価されにくい。

けれど、社会の未来を根っこから支えているのは、こうした「縁の下の伴走者」たちなのだと思う。

「これからの人生、どう生きる?」

「誰のために、どんな力を使いたい?」

「一度きりの人生に、何を遺したい?」

こんな問いに、“誰かが決めた正解”は要らない。正解があるとすれば、それは一人ひとりが、時間をかけて見つけていくものだ。

でも、問いを持った人が孤立せずにいられる場所は、必要だ。

僕たちは、こうした問いと関わりを重ねる場を「ギルド」と呼んでいる。

「問いを持ち続けている人」が集い、自分のテーマを持ち寄り、火種を交換するような場所だ。

第4章:地方と都市をつなぎなおす回路

「地方創生」──

この言葉を聞くと、どこか「都会が地方を助けに行く」ような、上から目線の構図が浮かびがちだ。

けれど、僕たちが地方の現場で見てきたのは、まったく逆の現象だった。

むしろ、地方に“必要とされる”という経験を通じて、都市の人が人間性を取り戻していく。

たとえば、燃え尽きそうだった人が、地方企業で「ありがとう」と言われ、言葉にならない涙を流す瞬間。

役に立ちたい気持ちは、実は消えていなかった。

ただ、“使い道”が見つからなかっただけだったのだ。

地方に必要なのは、いわゆる「即戦力」だけではない。

経営戦略やITスキルだけでは立ちゆかない課題に、どう人と向き合うか。

“血の通った関係性”を育てられる人間力が、そこでは求められている。

そして、それは意外にも──

都市で「居場所」を失った人のなかに眠っていた。

一見、逆説的に聞こえるかもしれない。

けれど、僕たちはギルドの現場で、そうした人たちが地方の中小企業と関わるなかで、人との距離を丁寧にはかりながら、温かな関係性を築いていく姿を何度も目撃してきた。

なぜ、そうなるのか?

理由のひとつは、“くすぶった経験”があるからだと思う。

自分のことが見えなくなったり、空回りしたり、組織のなかで声を出せなくなったことがある。

だからこそ、他人の痛みや迷いに、過敏なほどよく気づく。成功しか知らない人には見えないものが、そこには見えている。

もうひとつの理由は、序列や競争から降りていることだ。

「勝ち続ける」ことを追いかけていたときは、無意識のうちにマウントを取ってしまうこともあった。

でも、少し遠回りをしてきた人は、上下ではなく“となり”に立つ感覚を持っている。

地方の現場では、それが何より求められている。

地方というフィールドには、そうした潜在的な力を“表に引き出す力”がある。

評価や肩書きから一度離れて、「その人自身」として誰かに向き合う。

名前で呼ばれ、頼られ、感謝される。

そんな関係性のなかで、忘れかけていた自分の力が蘇ってくる。都市では見えなかった力が、地方ではちゃんと見えるのだ。

僕たちは、そうした都市と地方の“すれ違い”をつなぎなおすために、「ローカル伴走者ギルド」という仕組みをつくっている。

都市で培った知見と、まだ使いきれていない情熱をもつミドル層のプロフェッショナルたちと、課題を抱える地方の中小企業や後継者たちを、無理なくつなぐプラットフォームだ。

そこにあるのは、支援する/されるではなく、循環し合う関係性だ。

地方が都市を変える。

都市が地方に力を与える。

そのあいだを、人が人として関わることでつなぎなおす。

僕たちは、その回路をもう一度つくりなおそうとしている。

第5章:火種から、炎へ

火が消えかけていた人が、再び燃えはじめる。

くすぶっていた人が、自分の中にまだ灯せる火があることに気づく。

──そんな瞬間を、僕たちはギルドの活動のなかで、何度も見てきた。

それは大きな「再出発」ではない。

見栄えのする転職でも、拍手を浴びる独立でもない。

むしろ、静かで地味で、けれど確かな“回復”の瞬間だ。

誰かに名前で呼ばれる。

必要とされる。

力になれる。

そうした出来事が、火種にそっと空気を送っていく。

都市に生きるミドル世代の多くは、自分の火が消えかけていることに気づいている。

それでもなお、どこかで「もう一度、自分の力を使ってみたい」と思っている。

ただ、その力の“出しどころ”がない。

そして、誰に相談すればいいかもわからない。

ギルドは、そんな人たちのための回路を整え続けている。

火は、ひとりでに大きくはならない。

誰かが、そばにいてくれることで火は続く。

それが“伴走者”という役割だ。

自分自身の人生に火を灯すと同時に、となりにいる誰かの火を守り、ときに励まし、ともに次のステップへと歩んでいく。

そして、今この文章を読んでくれているあなたにも、もしかしたらそんな火が、静かに残っているのではないだろうか。

僕たちは、社会を変えようと声高に叫ぶわけではない。

けれど、一人ひとりがもう一度“自分を信じてみる”ための小さな場を整えていけば、それがやがて社会を静かに動かす力になると、どこかで信じている。

小さな火種が、別の誰かに受け渡されていくとき、それはやがて、人を動かし、つながりを生み、大きな炎へと育っていく。

「やりたいし、やれそうだし、僕たちがやるしかないと思ったから。」

この言葉は、僕自身の中から自然に出てきたものだった。

誰に頼まれたわけでもない。

けれど、この感覚に共鳴してくれる仲間たちが、少しずつ集まりはじめた。

義務でも使命でもなく、「それなら自分たちがやるしかない」と思える直感。その火が、別の誰かの火を灯していくような連鎖が生まれた。

こうして立ち上がったのが、一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルドである。

僕たちは、企業や制度の枠を超えて、問いを持つ人たちと共に歩きながら、一人ひとりの火種を社会へつなげていく“共創の場”をつくろうとしている。

この記事に共感してくださったあなたへ。

私たちインディペンデント・プロデューサーズ・ギルドでは、「これからの人生を、自分で問い直しながら生きていきたい」そんな思いを持った方々とともに、静かに火を育てていく活動を続けています。

もしこの先も、私たちの発信するコラムや、一般には公開しない“ギルドからのお知らせ”を受け取りたい方は、

ぜひ【メールマガジン登録】をお願いいたします。

ご登録いただいた方には、今回のコラムの内容をスライドにまとめた

📘『日本人のこれから 〜僕たちは、どう生きるか〜』(全207スライド)をプレゼントしています。

あなたの中に残っている小さな火種が、次の誰かの火になる。

そんな連鎖が、ここから始まるかもしれません。

※登録特典のスライドは、登録完了メールにてダウンロードリンクをご案内します。