プロローグ:都市の“くすぶる人材”は、掘り出し物だ

今、都市には“余っているのに、使い道がない”プロ人材があふれている。

たとえば、エン・ジャパンの調査(2020年)によれば、従業員1,000人以上の大企業のうち、41%が「社内失業者がいる」と回答している。主に50代の事務・管理系人材が、肩書きもミッションも与えられないまま、組織の中で立ち尽くしている。少し前のデータではあるが、現在に至るまでこの構造が抜本的に変わった兆しはない。

人的資本経営やシニア活用が叫ばれているにもかかわらず、“実質的に活かされていない中年人材”の存在は、都市部でいっそう深刻になっている。

彼らの火が消えかけているとすれば、それは意志の問題ではない。

彼らが立てる“場”が、企業の中から消えているのだ。

むしろ、「もう一度、誰かの役に立ちたい」「自分の力を試したい」と願っている人も多い。ただ、その“火を灯せる場所”が都市の大企業には残されていない──それだけの話だ。

地方の経営者にとって、これは大きなチャンスだ。

都市の企業では活かしきれなくなった中年人材が、「誰かの役に立ちたい」という思いを抱えたまま、行き場を失っている。

彼らは、報酬だけでは動かない。動機は「誰かの役に立ちたい」という意志。その意志に火が灯ったとき、人は驚くほどの集中力と粘り強さを発揮する。組織の役職や肩書きに関係なく──むしろそれがないからこそ、自由に動けるのだ。

今なら、この“火がつきかけた人材”と、関係性からゆるやかに交わりはじめる余地がある。

彼らが再び都市の企業に囲い込まれてしまう前に、地方の現場で“意味”を共有できる関係が育ちうる瞬間が、いまここにある。このコラムでは、そうした人材と地方企業が出会い、共に未来をつくる方法について語っていきたい。

第1章:“採れない”のではない。“市場にいない”のだ

2040年、日本では約1100万人の働き手が不足すると言われている──。この衝撃的な予測を打ち出したのは、リクルートワークス研究所・主任研究員であり、『「働き手不足1100万人」の衝撃』の著者・古屋星斗氏だ。氏は、この数字が意味するものを次のように語っている。

「これは単なる“人手不足”の話ではないんです。人が“働ける状態にない”という構造問題なんです。」

いまの日本社会では、働ける年齢の人口が減っているだけでなく、働こうとしても“働ける条件”が整っていない人が膨大に存在している。たとえば、バスの減便で通勤できなくなった人。家族の介護でフルタイム勤務を諦めた人。ゴミの収集や生活サービスが崩れ、もはや「出社以前の生活」が破綻しつつある人たち。これは個々の事情ではなく、社会構造の劣化である。

「給料を上げれば人が来る、福利厚生を充実させれば働き続けてもらえる。そういう“対症療法”の発想が、もう通用しない段階に入っているんです。」

人材が採れないのではない。“求人市場にすら現れてこない人たち”が増えている。その背景には、通勤手段の消失や介護・育児との両立困難、あるいは“働く意味”を見失った中高年層の沈黙がある。

表面的には“人がいない”ように見えても、実際には“市場に現れていない”という構造的なズレが生まれている。しかも、それは“自社の人事戦略の問題”ではない。地域の交通、保育、介護、住宅、医療といった生活インフラ全体が、企業経営を根底から揺るがす時代が来ている。古屋氏はこの状況を、単なる採用難とは一線を画す「労働供給制約社会」と呼ぶ。

「ある会社が人を採用できても、隣のスーパーの店員がいなければ昼ご飯が食べられないし、道路が除雪されなければ出社すらできない。“自分の会社だけを守ればいい”という時代は、もう終わったんです。」

地域の生活が崩れると、そこに暮らす社員も消える。顧客も消える。企業が企業として成り立つために、もはや“地域全体”と向き合わなければならない時代が始まっている。それが、1100万人という数字が突きつけている現実なのである

第2章:希望は“余っている中年”のなかにある

「人手が足りない」「働き手がいない」と嘆かれるいまの時代に、実は“余っている人材”がいる。

それが──首都圏の大企業や中堅企業といった“組織”で、長く真面目に働き続けてきた40代・50代の会社員たちである。

彼らは、これまで組織のなかで与えられた役割を黙々と果たし、責任を引き受けながら日々を積み重ねてきた。

しかし、評価される場が減り、管理職のイスは埋まり、組織からも「次のステージ」を提示されないまま、「このままでいいのか」と自分自身に問い直すタイミングを迎えている。

一方、家庭では一線を退き、子どもは独立しつつある。社内では若手に遠慮し、社会からは“使い道のない中年”というラベルすら貼られかねない。

私はこれまで、東京都が設置した創業支援施設「TOKYO創業ステーション(運営:東京都中小企業振興公社)」内の『Startup Hub Tokyo TAMA』にて、『ミドル世代向けの起業準備プログラム』を7期にわたって企画・運営してきた。

参加者は40代・50代が中心だが、20代後半の人や60代もちらほら混ざってくる。年齢ではなく、「これから何かを始めたい」と思っているかどうか──それが唯一の共通項だ。

私は彼らと、6週間にわたって共に対話を重ね、人生の棚卸しを行い、過去と現在を行き来しながら、これからの人生を構想する支援をしてきた。

彼らの履歴書は立派だ。経験も、実績もある。ただ、それ以上に印象的だったのは、どこか“動き出そうとしている人”が持つ独特のまなざしだった。

自信と不安がないまぜになった、静かな手探りのような表情。それは、「まだ終わっていない」「誰かの役に立てるかもしれない」という思いの現れに見えた。

彼らは皆、その思いを確かに抱いている。ただ、その火を活かす場所がないだけだ。

会社では役割が減り、家庭でも主役から退きつつある。そして社会からも、“存在価値を見失わせるような視線”が向けられている。

結果として、求人市場には姿を見せない──けれど、彼らは確かに存在している。燃え残る火種として。

私は彼らとともに、全6回のプログラムを通じて継続的な対話を重ねるなかで、毎回のように強く感じてきたことがある。「この人たちが、動き出す瞬間の熱量は、本当にすごい」と。

中年は“動かない”のではない。動くきっかけさえ見つけることができれば、驚くほど深く、しなやかに動き出す。

いま、都市部には“もう一度動き出す理由”を探している人材が、数えきれないほどいる。そして地方には、それを受け止める“意味と実感のある仕事”がある。給与でも福利厚生でもない、「誰かの役に立っている」「名前で呼ばれる」「必要とされる」という実感。それは、彼らにとって“第二の人生を賭けるに値する”場所になる可能性がある。

この余剰人材を「くすぶっている中年」と見るか、「まだ火を灯せる人」と見るか──その見立て次第で、地方企業の未来の選択肢は大きく変わってくる。

第3章:地方企業こそ、彼らを活かせる理由

私はこの数年、地方企業と数多くの現場を共にしてきた。富山、京都、静岡、仙台──エリアも業種も異なるが、どの現場にも共通していたのは、「人がいない」のではない。すでにそこにいる人たちの声や魅力が、まだ言葉になっていなかった──それが実感としてあった。

たとえば、京都の「京都ぽーく」。加工技術に定評ある老舗ハム・ソーセージメーカーだが、コロナ禍でBtoBチャネルが大きく落ち込み、消費者向け販売(BtoC)への転換が急務となっていた。

私は、そうした背景のもと、ネットショップ事業の立ち上げ・強化に向けた“伴走パートナー”として請われて参画した。当初は若手スタッフと共にキャンペーンを企画・運営していたが、やがて実働メンバーが相次いで離脱し、現場を維持するのが難しい状況になった。

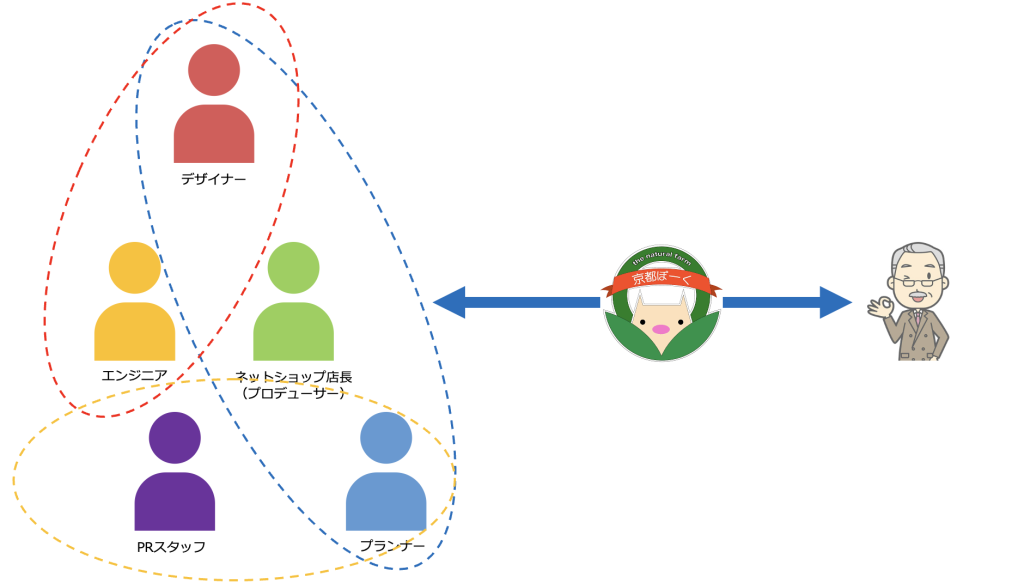

そこで私は、一人ですべてを抱え込むのではなく、信頼する仲間たちが集うギルド(一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド)のメンバーに声をかけ、プロジェクトチームを再編成した。

デザイナー、エンジニア、PRスタッフ、プランナーといった各分野の実務家が集い、私はプロジェクトリーダーとして、戦略と実務の両面を指揮する役割を担った。

限られたリソースのなかでも成果を生み出すため、ChatGPTなどの生成AIも積極的に活用。キャンペーンのコンセプト設計から、メッセージ生成アプリの開発、SNS投稿やプレスリリースの配信に至るまで、企画・設計・実行のすべてを、仲間とともに推進していった。

このとき最も重要だったのは、機能や価格ではなく、「誰に、何を、なぜ届けるのか」という商品の背景や物語を、きちんと伝える表現力だった。

同じように、“価値を言葉にできていない”という課題を抱えていたのが、住まい手の声に耳を澄ます地域密着型の住宅会社・米田木材だった。

創業70年を超える老舗企業で、社員数は30名。この会社では、社員一人ひとりが内に秘めている「やりたいこと」や「得意なこと」に光をあて、その思いを起点にプロジェクトを育てていこうとする姿勢があった。そして、単に家を建てるだけでなく、「お客様がなぜ満足しているのか」を丁寧に掘り下げ、言語化し、次の提案や組織学習に活かそうとする取り組みが、ちょうど始まったばかりだった。

米田木材との出会いは、富山県が主導する実践型プログラム【富山“Re-Design”ラボ】がきっかけだった。この取り組みは、大都市圏の実務家人材を富山大学の“協力研究員”として迎え入れ、半年間、地域企業の一員として伴走し、経営課題の解決にあたるというものだ。

ご縁をいただいて米田木材とパートナー関係を結ぶこととなり、そのマッチングを経て、私は【富⼭“Re-Design”ラボ】第2期メンバーとして本プログラムに参画することとなった。

「社員の内発的な力を引き出したい」「自社の価値をもっと言語化したい」という想いを社長からお聞きし、私は取り組みの方向性を定めていった。

そこからは、社員全員との1on1面談、顧客インタビューの設計と実施、同社の提供価値の言語化支援へと段階的にプロセスを進めていった。

社員との対話や顧客インタビューを通じて、自社の魅力がどこにあるのかをあらためて言葉にし直す作業を重ねた。その結果、顧客との接点で自社の強みをどう語るかという視点から、具体的な企画アイデアにまで踏み込むことができた。

成果は全社会議で共有され、今後のマーケティング活動の方向性として、社内にも確かな手応えを残すことができた。

このプロセスは、業種や地域を問わず再現可能なアプローチである。

実際、静岡県内のある製造業でも、マーケティング専任者がいないなかで、生成AIと外部人材の力を掛け合わせ、Webのページビュー数は2倍以上、問い合わせ数は3倍近くにまで増加するという成果につながっている。

では、何をしたのか?──といえば、実は、ごくシンプルな取り組みだった。特別なことはしていない。顧客インタビューを通じて自社の「選ばれる理由」を掘り起こし、ChatGPTを使って営業資料やWebコンテンツを整えただけだ。必要なのは、完璧な体制ではない。“社長の本気”と、自分のスキルや経験を新たなフィールドで活かしたいと願う首都圏ワーカーが力を発揮できる機会──それだけで、企業は変わり、人は再び動き出す。

ここで私が何度も感じたのは、「地方企業は、本質的な魅力にあふれている」ということだ。顧客に対して真摯に寄り添っている、社員を大事にしている、地域に根ざしている。なのに、その魅力を引き出し、伝え、広げていく“参謀役”が不在だった。

この“空席”こそ、首都圏の40〜60代の中年人材が活躍できる余白だと私は考えている。

彼らは、現場を外から俯瞰し言葉にできていなかった価値を可視化することができる。IT、マーケティング、クリエイティブ、ファイナンスなど、それぞれの専門性を活かして、仕組みに落とし込むことができる。そして何より「誰かのために尽くしたい」「意味のある仕事がしたい」という情熱を持っている。

自分の知識や経験が誰かの役に立つ。関わることでチームが動き、会社が変わる。その手応えが、地方には確かにある。

大企業の中で“もう役割がない”と感じていた自分が、地方の現場で再び力を発揮できるようになった。私は、その変化を他人のこととしてではなく、自分自身の経験として体感してきた。

人は、「役割」が与えられたとき、もう一度、燃え始めるのだ。

第4章:“共感”から始まる、新しい関わり方

東京にいる中年層──彼らはスキルも肩書きもある。けれど、地方企業からすれば、「高そう」「フルタイムで関わってもらうのは難しそう」「うちの文化に合わなさそう」と思われがちだ。実際、そういった懸念はゼロではない。

たしかに現時点では週休2日制が主流で、副業を禁じている企業も少なくない。けれど、その前提自体が少しずつ揺らぎ始めている。週休3日制の導入を検討する企業も出始め、副業を許容する動きもじわじわと広がりつつある。

また、有給休暇を活用すれば、たとえば金曜から地方に入り、金・土・日で地方の仕事と旅を組み合わせるといった関わり方も、すでに現実的だ。

“フルタイムで1社に勤め続ける”という前提は、静かに崩れ始めている。この変化の入り口にある今こそ、地方企業にとっては、都市部のプロ人材と関わりを持つチャンスなのだ。

たとえばマーケティングや広報の業務。フルタイム出社は必要だろうか?月1〜2回のリアル訪問と、週1ペースのオンラインミーティングがあれば、十分に戦力化できる。経営者と意図をすり合わせ、仮説を出し合い、進捗を共有し、成果を検証する──そんな信頼と目的を共有した協働関係が築ければ、都市部の専門人材と地元企業の現場が共に動き出すことは可能なのだ。

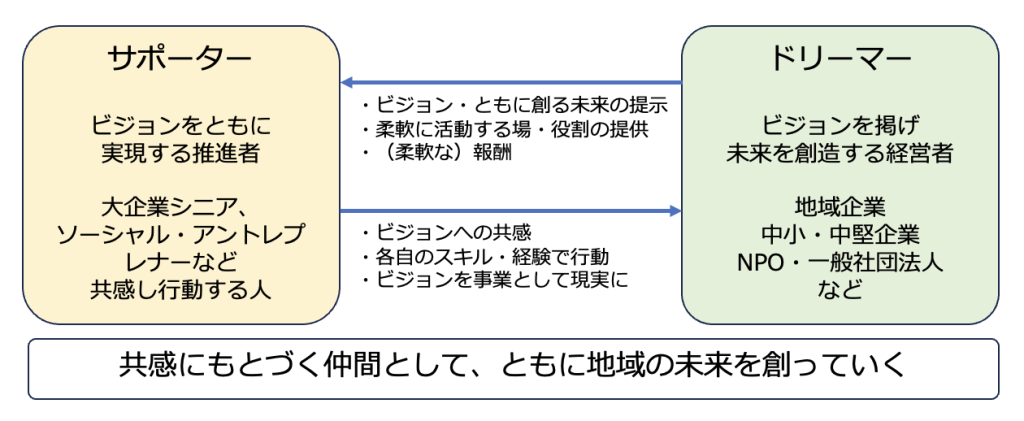

私たちギルドは、そんな“新しい関係性の始め方”を形にすべく『100%マッチング構想』という取り組みを始めている。

ここで言う「100%」とは、スキルや条件が完全に合致するという意味ではない。むしろ、現実には何らかの不一致や制約があることを前提にしている。それでも、共感や信頼、誠意ある対話を重ねることで、双方が「この関係ならやってみたい」と納得できる“ちょうどいいあんばい”を見つけ出せたとき──その状態を、私たちは“100%のマッチング”と呼んでいる。

一人の万能人材を探すのではなく、不完全さを前提にしながらも、関係性の納得度を最大化すること。それこそが、今の時代に必要な「関わり方」なのだ。

報酬も関与頻度も柔軟。無報酬から始める人もいれば、現物支給でスタートする人もいる。週1回の関わりから、月数回の訪問から──共感を出発点に、それぞれの距離感で関係性を築き始めていく。

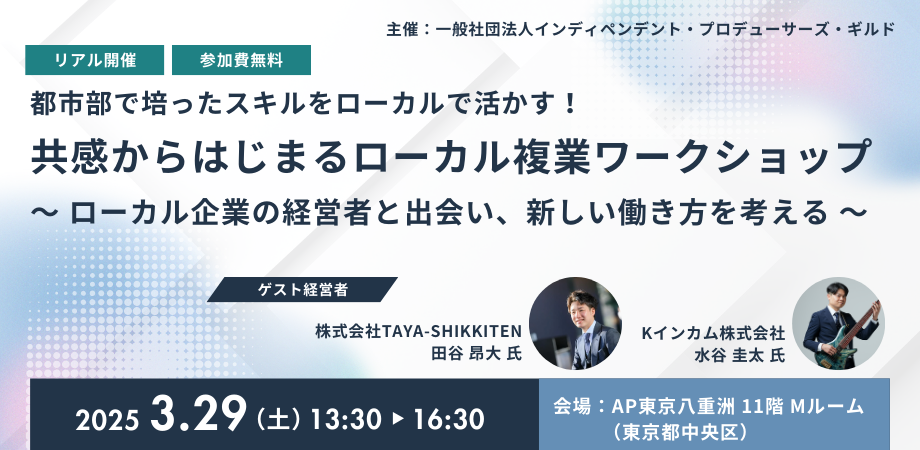

そして、2025年3月。東京・八重洲で『共感からはじまるローカル複業ワークショップ』を開催した。

これは、地方の経営者と都市部のミドル・シニア層がリアルな場で出会い「どのように関われば、都市人材と地方企業が共に歩めるのか?」を本気で探る場だった。

登壇したのは、能登半島地震からの復興と伝統産業の再生に挑む漆器店の若手三代目や、地元の警備業界に変革を起こそうとするスタートアップ経営者。

彼らが抱える「人材不足」や「組織づくりの悩み」を率直に語り、参加者たちはワークショップを通じて「自分のスキルがどこで活かせるか?」「どんな関わり方なら無理なく貢献できるか?」を真剣に考えた。

これは単なる“お見合い”ではない。共感と問いから始まる、新しい複業のかたち──それは今、東京という都市から、地方と都市の未来をつなごうとしている。

では、彼らの力が本当に発揮されるのは、どんな場面だろうか。

実際、これまで地方企業で都市部人材が力を発揮してきたのは、次のような領域だ。どれも、フルタイム勤務や常駐を前提とせず、月に1,2回のリアル訪問や定期的なオンラインミーティングでも十分に成立するものばかりである。

- 経営ビジョンの言語化

- 顧客への提供価値の明文化

- 採用メッセージ・理念浸透の整理

- 営業や商品プレゼンの再構築

- マーケティング戦略の見直し

- 地域とのコラボ施策の立案

つまり、彼らが担うのは「作業」ではなく、「思考の精度を上げる」役割だ。そしてその関わりは、会社の“核”を見直すきっかけにもなり得る。

こうした関係性を、一気に“雇用”から始めるのではなく、もっと柔らかく・無理なく・お互いの温度感を確かめながら始められないか?

私たちギルドは、そんな“新しい関係性の始め方”を形にすべく、『100%マッチング構想』という取り組みを始めている。

エピローグ:見抜ける経営者が、未来を手にする

都市にはいま、新しい挑戦のフィールドを探している人たちがいる。キャリアも経験もあるが、それだけではない。誰かの力になりたい、自分の力をもう一度確かめたい──そんな“静かな意志”を胸に、動き出すタイミングをうかがっている。

彼らは、次のフィールドで自分の力を活かす準備が、すでに整っている。あとは、その力を受け止めてくれる“誰か”を待っているだけだ。

その“誰か”になれるのは、地方企業の経営者かもしれない。

あるいは、それをつなぐ立場にある、あなたかもしれない。

会社の未来は、“誰を迎え入れるか”で変わる。

そしてその関係が、組織の次のステージを拓いていく。

関係性から始めてみるだけで、未来は少しずつ動き出す。

──その一歩を、あなたの会社から。

この記事に共感してくださったあなたへ。

私たちインディペンデント・プロデューサーズ・ギルドでは、「これからの人生を、自分で問い直しながら生きていきたい」そんな思いを持った方々とともに、静かに火を育てていく活動を続けています。

もしこの先も、私たちの発信するコラムや、一般には公開しない“ギルドからのお知らせ”を受け取りたい方は、

ぜひ【メールマガジン登録】をお願いいたします。

ご登録いただいた方には、「地方創生って、誰のため?──都会人こそ“地方に救われる”時代へ」のコラムの内容をスライドにまとめた

📘『日本人のこれから 〜僕たちは、どう生きるか〜』(全207スライド)をプレゼントしています。

あなたの中に残っている小さな火種が、次の誰かの火になる。

そんな連鎖が、ここから始まるかもしれません。

※登録特典のスライドは、登録完了メールにてダウンロードリンクをご案内します。